朱弘煜,國立成功大學建築碩士,現職於Atelier Tsuyoshi Tane Architects建築師 / 收錄自《台灣建築史學會通訊第七號 2025.04》

此文章整理自《隱微的韌性:王秀蓮自選建築作品及她的時代》,國立成功大學建築學系碩士論文

一、引言

在戰後建築師群體的研究脈絡中,王秀蓮(1929-2023)的案例具有特殊的歷史意義。為第一批由本土高等教育體系培養的女性建築師,在以外省籍男性為主導的戰後建築專業領域裡,王秀蓮的職業路徑必然呈現出獨特的發展軌跡。過往關於王秀蓮的研究,多聚焦於其性別身份的探討,這方面已有詳實紀錄,然而對其建築作品的討論仍相對匱乏。王秀蓮的作品數量龐大且類型多元,涵蓋住宅、學校、法院、宗教建築等,並集中於臺南地區,實質型塑了當地的建築地景。考量篇幅限制,本文將著重於其住宅設計表現,透過梳理王秀蓮的生命史與時代背景,整合口述訪談、建築圖說及影像檔案,解析其建築設計演變,並揭示她如何在時代限制下展現「隱微的韌性」。

二、生平與時代背景

王秀蓮於1929年出生於日治時期臺南,其後進入臺灣省立工學院(今國立成功大學)建築系就讀。這段求學經歷對她的建築養成影響深遠,特別是在金長銘教授的指導下,經歷了從布雜藝術(Beaux-Arts)傳統到現代主義的過渡訓練。這種強調以古典建築元素為基礎的教學方法,成為她建築教育的重要基石。王秀蓮曾特別提及,當時的水墨渲染與古典柱式訓練啟發了她對均衡比例與和諧美感的追求。畢業後,她選擇留校擔任助教,持續深化建築理論與實務的根基。

|

| 左圖一、 王秀蓮渲染作品:基本幾何(參考線為本研究加註) 左圖二、王秀蓮渲染作品:古典元素(參考線為本研究加註) 右圖、王秀蓮建築設計作品:國民學校與幼兒園設計(資料來源:成大博物館、《國立成功大學建築系歷屆系友設計作品集1952~1964》) |

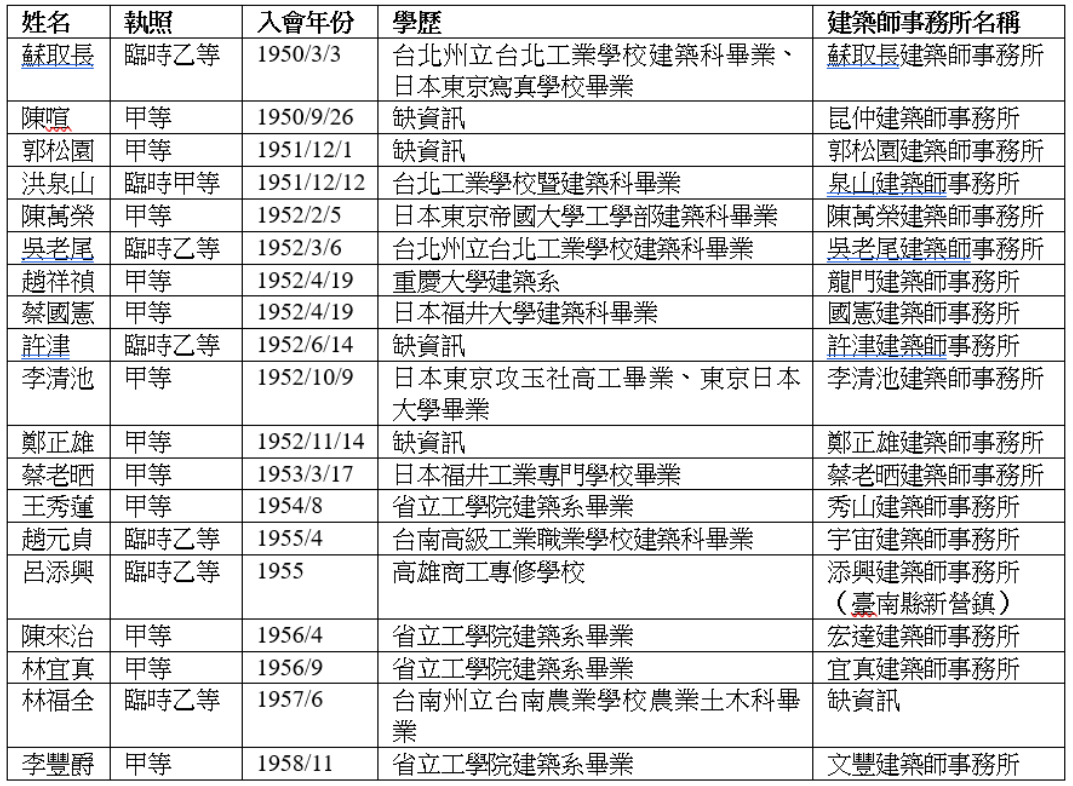

1953年,王秀蓮成功取得建築技師執照,成為戰後臺南地區僅十餘位執業建築師中的一員。當時的臺灣建築界仍深受雙重傳統影響:一方面是日治時期遺留的建築體系,另一方面則是隨國民政府遷臺的外省建築師群體。在這樣的環境下,本土建築師的發展空間相對受限。王秀蓮原希望進入公部門服務,卻因性別因素遭到拒絕,而促使她走上自行開業的道路,成為她建築專業生涯的起點。

|

| 1958年以前於臺南市、臺南縣開業建築師清單列表(資料來源:參考自袁明道(2005)。《日治時期台灣建築教育發展之研究》及《戰後臺灣現代建築師譜系調查研究(1945-1971)成果報告書》。由本研究列表整理。) |

1954年,王秀蓮開業,成立「秀山建築師事務所」,並與大學同學林錫山結婚,嫁入鹽埕林家。她在妻子、媳婦、母親與建築師等多重身分之間游移轉換,持續參與建築實務,她將事務所與住宅結合,形成家庭與工作交融的執業樣態。

| 1954-1964年 | 鹽埕林家祖厝,三合院,無員工 |

| 1965-1968年 | 北門路自宅,3-6名員工 |

| 1969-2003年 | 東門路自宅,8-12名員工 |

雖其自述為「一個家庭主婦的副業」,但她一生仍完成大量的建築作品。王秀蓮自1954年開業至2003年歇業1,執業50年間,根據其自編之檔案集《靜植:王秀蓮,走過一甲子1954-2012建築檔案集》,列出執業期間合計發照632件作品。然根據筆者實際統計其留下之建築圖稿,超過千餘件的建築個案,其中以住宅作品占大宗,成為看待王秀蓮作品的重要面向。

|

| 上圖、王秀蓮與林家祖厝舊照,約1956年(資料來源:家屬提供) 下圖、秀山建築師事務所已發照的工程案件,依建築類型分類統計表(資料來源:參考自《靜植:王秀蓮,走過一甲子1954-2012建築檔案集》) |

三、住宅設計表現

住宅設計受到市場需求、法規規範與業主需求而有所變。王秀蓮透過大量住宅作品實踐,摸索出應對當時社會條件與限制的建築手法,隱藏著社會真實(social reality)與個人理想(ideology)之間的設計權衡,並發展出一套可運作的設計生產模式,也影響到當時臺南的風貌。其住宅設計表現,依執業時間軸呈現出階段性變化。

1.現代住宅的嘗試(1954–1968)

在早期階段,王秀蓮的住宅設計中即展現出兩點原則。空間佈局上,講求「不謀殺氣候」注重自然通風與採光的平面規劃。她根據基地條件,在平面內採取效率布局,保留最大開窗面;若基地採光不足,則適度挖設天井或增設採光罩引光入室。例如1967年的黃宅,因坐落於不規則臨路角地,為確保二樓起居空間的光線充足,她設置內庭以創造室內風景;或在基地面積更有限的案例中透過加設採光罩簡易引光。在有限的基地條件內,維持室內的物環條件,反映其務實的權衡思維。

|  |

| 黃宅室內照片(資料來源:秀山建築師事務所相簿) | 採光罩建築圖說(資料來源:秀山建築師事務所) |

在立面表現上,王秀蓮追求「看久袂厭」(臺語:久看不膩)的視覺平衡美學。她將自幼培養的縫紉手藝巧妙轉化為獨特的建築語言,特別重視材料運用,善於將平價且易取得的在地建材轉化為富有質感的建築表情。她擅長以「ルーバー」(louver)作為立面分割元素,或採用空心磚堆砌組合變化圖樣;又或以洗石子創造摺紋般立面,或運用碎磁磚、碎石片等材料靈活拼貼於曲牆表面,賦予立體質感。

|

| 王秀蓮初期常用的立面設計手法(資料來源:秀山建築師事務所相簿、本研究拍攝) |

在室內裝修方面,王秀蓮展現出對細節的巧思,透過局部點綴營造「摩登」的居家生活想像。在戰後臺灣受西方文化影響的背景下,其作品常見壁爐裝飾、娛樂間與吧檯等西式配置,同時也保留了日本間的使用,展現和洋合一的現代性。她的獨創花窗設計,帶有仙女圖樣的曲線花窗,成為她作品中標誌性元素。

|

| 起居室設計(資料來源:秀山建築師事務所相簿) |

|

| 左圖、日本間設計 右圖、娛樂室設計 (資料來源:秀山建築師事務所相簿) |

2.新形式的探索(1969–1980s)

1969年,是王秀蓮職涯與生活中的重要轉折點。其丈夫林錫山先生就任臺南市長,王秀蓮認為原北門路自宅空間狹小不適用接待賓客,因此身為市長夫人及建築師的她,決意購地新建東門路自宅。此案擁有廣闊腹地,為王秀蓮提供充分的發揮空間,其身兼建築師及屋主,在此案中展現執業十五年來累積的設計理想。

在設計構思過程中,未曾出國進修的王秀蓮,主要透過建築系的學養基礎與專業書籍汲取國際建築思潮,特別是美國新形式主義(New Formalism)的影響。她曾提過其欣賞山崎實(Minoru Yamasaki,1912-1986)對於迴廊的處理手法,很適用熱帶地區氣候,也欣賞奧斯卡.尼邁爾(Oscar Niemeyer)的百葉窗設計;其設計也類似菲立普.強生(Philip Cortelyou Johnson,1906-2005)的新古典(Neo-Classic)建築作品;而當時臺灣的張紹載與修澤蘭建築師,也曾在作品中嘗試曲線造型,也可能為她提供在地化的創作參照。

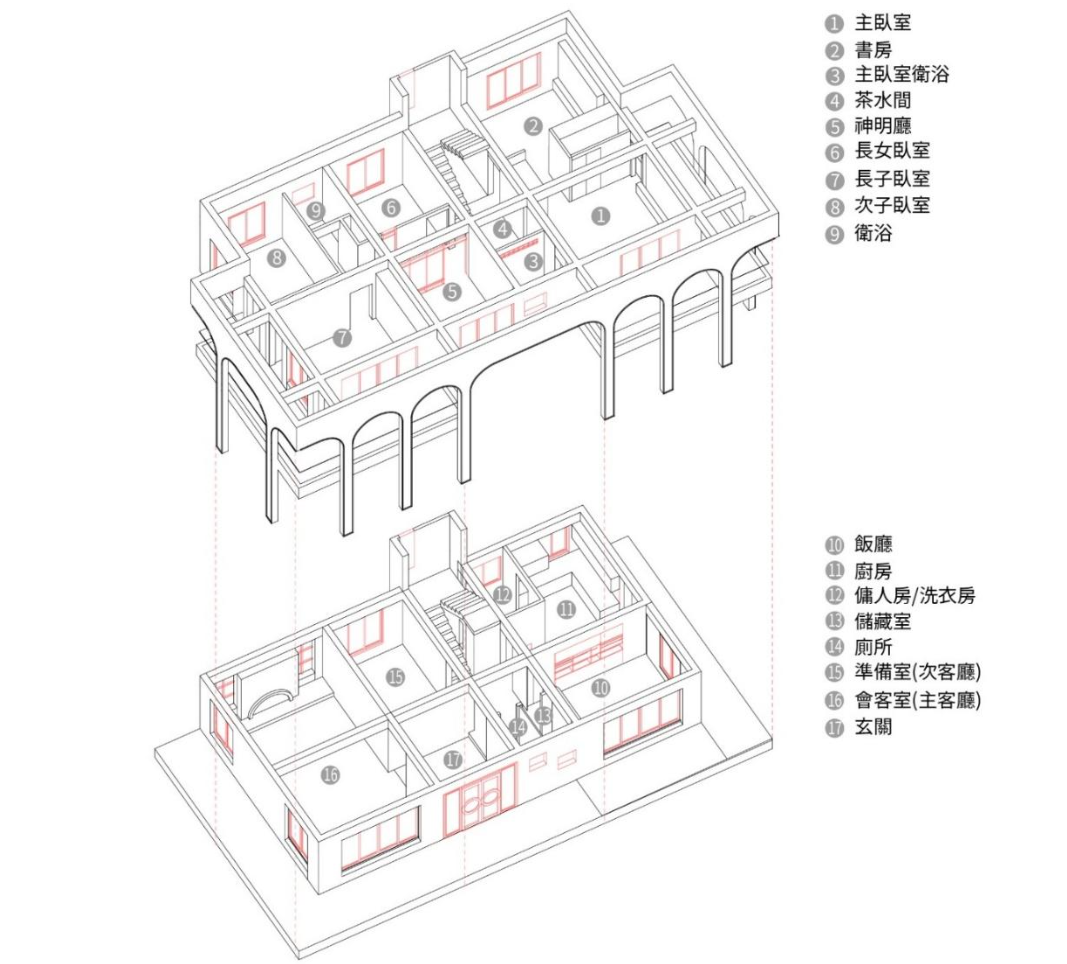

東門路自宅一案平面簡潔、動線清晰,並在尺寸上維持一定的比例關係。造型上,圓拱形迴廊是此案最明顯的特徵,提供了熱帶地區的深遮陽,窗戶可降低窗台以開大窗,達到遮陽與採光的效果。王秀蓮自述:「方形立面未能滿足抒情性,迴廊處理亦棘手,苦思後取建築中圓拱造型,將其線條簡化,切開後沿用半個轉角處理,中心再以半圓銜接切線,拉開中央平衡,拉高基腳,以天然石牆壓住基線。」迴廊的出現,恰好成為王秀蓮苦思許久,在回應熱帶氣候環境與個人抒情美學之間,同時兼顧平面機能與立面美學的建築元素。

|  |

| 謝爾頓藝術博物館(Sheldon Museum of Art,1963)(資料來源:University of Nebraska–Lincoln Libraries) | 普林斯頓大學羅伯森廳(Robertson Hall, Princeton University,1966)(資料來源:小川正、吉岡亮介(1968)。《現代建築家シリーズ ミノル・ヤマサキ》。美術出版社) |

|

| 東門路自宅完工時照片(資料來源:建築師雜誌編輯室(1977)。〈建築師的家〉。《建築師》,第36期。) |

|

| 左圖、東門路自宅一樓平面構成比例 右圖、東門路自宅一樓空間分區 (資料來源:底圖由秀山建築師事務所提供,後由本研究加工繪製) |

|

| 東門路自宅空間等角透視圖(資料來源:本研究繪製) |

在東門路自宅落成之後的1970年代的住宅作品中,「迴廊」的概念被頻繁使用,但受限於基地條件,腹地不足,並不能如東門路自宅般設計大型迴廊,因而演變為僅在二樓及以上樓層出現的「迴廊式陽台」。這些外凸陽台皆以懸臂梁支撐,深度不超過2米,提供室內遮陽的同時亦保有開闊對外視野。這些迴廊式陽台多樣的「曲線造型」,是住宅中最主要的表現特徵。其中,「圓拱型」是最為常見的立面表現,可視為此迴廊式陽台的原型。通常以120公分為分割模矩,具有單元化的特徵,使圓拱結構易於重複使用與疊加,進一步演繹為其他多樣化的造型表現;「尖拱型」與「複層拱圈型」則是較小的分割尺寸,分割模矩介於100至110公分,適用於面寬較窄或是轉折較多的陽台;「馬蹄型」因為單元跨距較大且可以彈性調整,可適用於面寬較大、腹地較大的建築中。

|

| 迴廊式陽台住宅立面造型類型(資料來源:本研究繪製、拍攝) |

這一波的住宅風潮也帶動當時的審美觀。筆者實地訪談時,有屋主坦言正是因為看到已建成的設計作品,心生喜愛才輾轉找到王秀蓮,由此可見在當時資訊尚不發達的年代,業主往往以鄰近已落成之住宅為參照,形成一種「追尋流行」的風氣,並在過程中認識建築師、建立關係。正如王秀蓮所言其案源多口碑介紹而來。也不乏有營造廠相繼模仿其設計手法,無形中讓王秀蓮的設計風格在地方建築中廣泛傳播。形成一種具有高度視覺辨識度的「新形式」。

3.住宅設計的轉向(1980s–2003)

1980年代開始,王秀蓮的住宅設計迎來改變。當時臺灣房地產市場迎來投資熱潮。王秀蓮的丈夫亦投身其中,卻因投資失利導致家庭負債。作為家中經濟支柱,王秀蓮毅然承擔起償債責任,也迫使她改變以往的設計取向。為穩定家計,她開始與建設公司合作,投入報酬相對優渥的連棟販厝設計案。與此同時,1984年《建築技術規則》新增〈容積管制〉篇章,將部分陽台面積納入樓地板面積計算,加上當時社會治安不佳,陽台常成為竊賊入侵的途徑,使得陽台設計逐漸被視為一種奢侈而不必要的存在。在這樣的時空背景下,「連棟販厝」成為1980年代後臺南房地產市場的主流住宅類型。為追求最大土地利用效益,王秀蓮過去擅長的迴廊式陽台設計,在這類商品化建案中已難有發揮空間。然而,據其員工回憶,王秀蓮仍堅持兩項基本原則:

「一是強調事務所的工程要嚴格把關鋼筋混凝土不能偷工減料;二是要求建築外觀的設計要盡可能維持一定比例 。」

細察這些販厝作品,仍可發現王秀蓮對拱圈元素的偏好。連續拱圈的形式不僅具有高度重複性,適合連棟建築的立面設計,更因其施工簡便、易於複製的特性,成為她應對大量生產需求的主要手法。不過,隨著時代變遷,傳統白水泥塗料因後續維護困難、易產生水痕,且擅長此工法的師傅逐漸凋零,立面處理逐漸改採面磚貼附。同時,拱形設計也趨於簡化,在不同案例中呈現更多樣的比例與形式變化。至1980年代末期,拱形元素幾乎完全消失,取而代之的是各種古典建築語彙的應用,反映出市場品味的轉變。也是自1980年代起,王秀蓮開始將創作重心轉向公共建築領域,持續以專業能力服務社會,開拓建築生涯的新篇章。

|

| 王秀蓮的販厝建築設計,依時間軸列舉(資料來源:秀山建築師事務所,本研究拍攝) |

四、結論:戰後臺灣建築師的時代韌性

本文採取歷時性研究取徑,系統性梳理王秀蓮的生平軌跡及其住宅作品演變,深入探討作品背後蘊含的時代脈絡與個人生命史。建築不僅是個人創作的展現,更承載著維持家庭生計與服務社會的功能,對於戰後本土女性建築師—王秀蓮來說,這種生產性意涵尤為明顯。對於王秀蓮來說,「做建築」是「一個家庭主婦的副業」,也因此看待她的作品,並不宜侷限於傳統菁英建築史的藝術性評判框架,而應更全面地觀照其社會脈絡與生命經驗的交互作用。

在多重限制條件下,王秀蓮仍展現出突破困境的建築能動性。戰後臺灣建築資訊匱乏的環境中,僅接受本土高等教育的她,雖無緣出國接觸第一手建築訊息,卻憑藉社會菁英階級的優勢,透過間接管道吸收當代建築思潮。這些養分經過創造性轉化,催生出如東門路自宅等具代表性的作品。也在營造技術的配合下,逐步發展成系列性住宅語彙。即便後期因應家計需求而被動投身連棟販厝,這些看似平凡的建築產物,實質上也是王秀蓮在經濟現實、市場反應與個人美學追求之間多方權衡之下的結果,構成生活中大部分隱而不顯的無名建築。

建築業的本質從來就不僅是少數建築師展現個人風格的舞台,隱沒在宏大歷史敘事之下,更多的是將建築作為謀生工作的建築從業者,他們默默支撐起整個產業,也形塑了我們日常所處的建成環境。不可否認,王秀蓮確實因其「首位本土女性建築師」的開創性身份而獲得討論,也受惠於「市長夫人」的頭銜而取得更多設計機會,這些獨特的生命際遇使她得以在茫茫戰後建築師群像中為後人看見。但她始終未以建築大師自居,而是透過大量在地建築實踐,去回饋她所生長的土地。

正也因此,本文以「隱微的韌性」為題,不僅聚焦於「建築作品的空間研究分析」,同時重視「建築背後的生產過程與社會脈絡」。以王秀蓮的職業生涯為研究視窗,我們得以窺見戰後建築師面臨的現實挑戰,呈現傳統建築史書寫中往往被忽略的常民視角,進而發掘那些「隱微」於空間形式背後的「時代韌性」。

五、參考資料

1.王立甫、馬以工(1979)。〈訪吳明修〉。《建築師》,第49/50期。頁95-103。

2.王秀蓮編(2015)。《靜植:王秀蓮,走過一甲子1954-2012建築檔案集》。未出版。

3.中國時報編輯部(2011)。《台灣久久:台灣百年生活印記》。臺北:天下遠見。

4.朱怡臻(2020)。《南方女建客:台灣戰後第一代本土女性建築師王秀蓮》。私立高雄醫學大學性別研究所,碩士論文。

5.朱弘煜(2024)。《隱微的韌性:王秀蓮自選建築作品與她的時代》。國立成功大學建築研究所,碩士論文。

6.吳玉成編(2004)。《成功大學建築學系六十週年紀念系友訪談錄》。臺南:成大建築系文教基金會。

7.林玉茹、林建廷(2018)。《雙城舊事:近代府城與臺北城市生活記憶口述歷史》。臺北:中央研究院臺灣史研究所。

8.林思玲(1999)。《臺灣省立工學院之學院派建築教育承續途徑與結果探討》。國立成功大學建築學系,碩士論文。

9.建築師雜誌編輯室(1977)。〈建築師的家〉。《建築師》,第36期。頁42-45。

10.袁明道(2005)。《日治時期台灣建築教育發展之研究》。私立中原大學建築學系,碩士論文。

11.許麗玉(2018)。〈建築的記憶,技藝與轉化〉。《建築師》,第522期。頁109-116。

12.國立成功大學建築系(2019)。〈戰後臺灣現代建築師譜系調查研究(1945-1971) 成果報告書〉,國立臺灣博物館。

13.傅朝卿(1996)。《光復後臺南市現代建築》。臺南:臺南市文化局文化資產課。

14.傅朝卿主編(2004)。《金長銘先生紀念集》。臺南:成大建築文教基金會。詹伯望(2012)。《王秀蓮建築師口述歷史紀錄》。未出版。

- 根據《靜植:王秀蓮,走過一甲子1954-2012建築檔案集》,王秀蓮自述事務所於1999年歇業。但本研究從建築圖說資訊及口述訪談得知,1999年之後仍持續有作品產出,直到2003年。因此,本文以2003年為時間斷點。 ↩︎