徐明松,銘傳大學建築系助理教授、建築史學者;黃瑋庭,中原大學設計學博士候選人 / 收錄自《台灣建築史學會通訊第七號 2025.04》

人需要真正的價值,技術進步並沒有帶來喜悅。藉由建築,我們必須幫助人們認識自己的文化。這意味著必須減少對普遍認知的技術進程的依賴:即所謂的國際式樣。我認為,重要的是,人類必須重回自身文化和歷史裡的狀態,然後找出根源,必須重新找回可以聯繫情感的獨特場所精神。1──B. V. Doshi(引自CHINA: Tao in Architecture, pp.211)

建築物與過去的人們有某種聯繫,因此建築物為你提供一些值得保留的地方,並使你能夠辨識該地。2──B. V. Doshi(引自CHINA: Tao in Architecture, pp.211)

緣起

《中國:建築之道》(CHINA: Tao in Architecture,圖1)書中開頭是這麼說的:「該書是考察中國沿海和內地近12000公里,訪問了以漢族為主的九個省份的研究成果。」3,而書封的折頁除介紹了兩位作者的簡單生平,張肇康(圖2)的部分還提到:「他任教於香港大學,自1977年以來,他頻繁地帶學生進中國做研究,不下70次」4,從書的內容來看,他們調研了中國五個地區的民居建築:黃土帶的窯洞和土坯房、北京及鄰近的省份、長江下游盆地、四川及周邊高原、南方海岸省份。今天回頭看,這本書雖然相較於另一位作者布雷澤(Werner Blaser,圖3)自己出版的書有較多的文字論述,但從學術的觀點來看,仍是偏向現狀的描述與文獻的整理。書中部分照片也是布雷澤1972年以來進出中國所拍攝的,估計當時的分工可能是布雷澤以拍照為主,張肇康帶學生測繪選定的建築物,自然也拍攝照片,然後學生再幫忙繪製成基本的線稿圖面,據港大鄭炳鴻教授告知,當時張肇康還要學生參考斯里蘭卡建築師巴瓦立面、平面圖上景物的畫法,希望植物能確實模擬真實的樣態,這樣才更能準確傳達出在不同地理環境,因氣候、環境的差異,即便同樣是漢民族,建築也會因地制宜,產生不同的外貌。5

|

| 圖1、《中國:建築之道》書封 |

|

| 圖2、張肇康攝於浙江紹興青藤書屋,張雅韻攝,取自Chang Chao Kang 1922-1992 (Booklet for Chang Chao Kang Memorial Exhibition), Hong Kong, 1993, pp.44 |

|

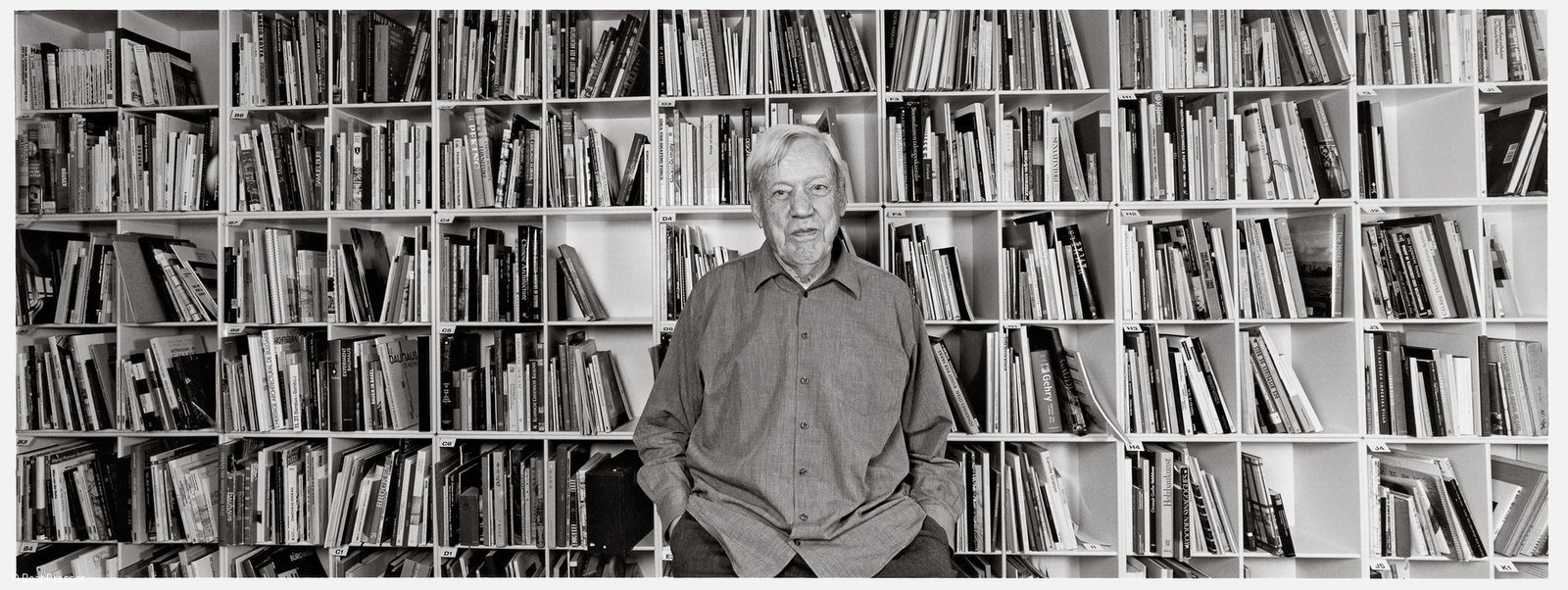

| 圖3、布雷澤晚年攝於自己的工作室,取自<https://spectrooms.blverlag.ch/werner-blaser/> |

重回故土

張肇康早年在東海大學設計了幾棟膾炙人口的作品後,大概1959到1975年間在美國、香港與臺灣之間的流離遷徙。中國改革開放後,敏銳的香港新世界集團創辦人楊志雲嗅到房地產的商機,1975年邀請張肇康回港參與集團房地產開發計畫6,對張肇康來說,是不可多得的機會,有點類似早年貝聿銘參與紐約齊肯多夫房地產集團的經驗,不過以張肇康對設計的堅持與完美追求的個性,這種充滿妥協與媚俗的資本主義市場遊戲,恐怕不是他所能適應的。

爾後,據訪談港大退休教授龍炳頤7得知,張肇康是在1984年前後在前老闆甘洺的推薦下進港大建築系兼職教書8,也可能是這個機會,讓他藉教學之便,帶港大的學生多次進出中國各省份偏遠鄉村,實地考察並測繪、記錄重要的民居建築。該書可能也是他在建築實踐創作領域的挫折後的一個重要出口。

Werner Blaser

深入分析《中國:建築之道》一書前,應該先談談該書的另一位作者布雷澤。1924年出生於瑞士巴塞爾的布雷澤(卒於2019),是傢俱設計師、建築師、攝影師、專欄作家,也是阿爾瓦・阿爾托(Alvar Aalto)、密斯及中國、日本傳統建築的「研究者」,一生出版了上百本書,不可不謂著作不豐。不過從學經歷資料及出版書籍的內容來看,並不是一位論述型的學者,起碼不是透過文字論述。布雷澤高中畢業後在巴塞爾製作櫥櫃的傢俱公司當了多年的學徒,25歲,1949年左右前往芬蘭阿爾托的工作室實習。在那裡他學會了現代家具的構造組成,晚年他在接受訪談時這麼說:「我前往芬蘭的阿爾托工作室,主要就在於阿爾托的設計一直保持對自然的『純淨狀態』。從這個意義上來說,我對一種深刻尊重自然處理木材的方式特別感興趣:沒有技巧。像阿爾托一樣,我也關心細節的處理。在那裡,我開始留意構件之間的連結,專門研究各式『榫頭』的接合方式,這成為我未來研究的重要組成部分」9。

1951年,布雷澤再次啟程前往美國,選擇伊利諾伊理工大學(IIT)的設計學院就讀,剛開始選修攝影,後來也攻讀建築。第一次碰到密斯是在一特殊的因緣下,「我在密斯芝加哥市中心的公寓舉辦的一次討論會第一次見到他。那時我對東方文化很感興趣,因為我認識了一位來自上海的女孩(筆者按,指Billy,中文名為張抱極,張肇康的小妹)並成為好朋友,她是IIT密斯的學生。同時,他的哥哥(筆者按,指張肇康)在美國東海岸(哈佛大學設計研究生院)與葛羅培斯學習。在他們兩個人的支持下,我開始了關於東方建築的研究。一天下午,她邀請我到密斯家中參加其中的一次討論會,……氣氛非正式,在某個時候我和密斯交換了幾句話。

日後,一天下午,我參加了密斯的設計課,是公開的課程,大家都可以參加並聽取各自的評論。密斯抽著雪茄坐著,每個人站著。他看了我的設計大約十分鐘,然後停在一個對他來說根本不對的細節。他問我是否可以向他提供更多信息,但那一刻我什麼也沒做。」10,這段回憶非常有趣,因1948到1949年間,張肇康剛到美國時,最早就讀的學校就是IIT,後來再申請哈佛GSD,這時布雷澤還未到芝加哥,隨後張肇康推薦小妹Billy來IIT就讀,估計應是Billy先認識了布雷澤才介紹給張肇康的,此時張肇康已從哈佛建築研究所畢業,在TAC工作。此外,布雷澤還提到一件有趣的事:「1952年,當我在IIT設計學院的暗室裡沖洗我第一張范斯沃斯住宅照片的時候,一位建築系教授問我那是不是張日本建築的照片……。就在那間暗室裡,我與密斯之間的關係──事實上也是在那裡我與東方思想和哲學之間產生了首次共鳴──開始了。這促成我的第一本書──1955年《日本的寺廟與茶室》的誕生」11。

|

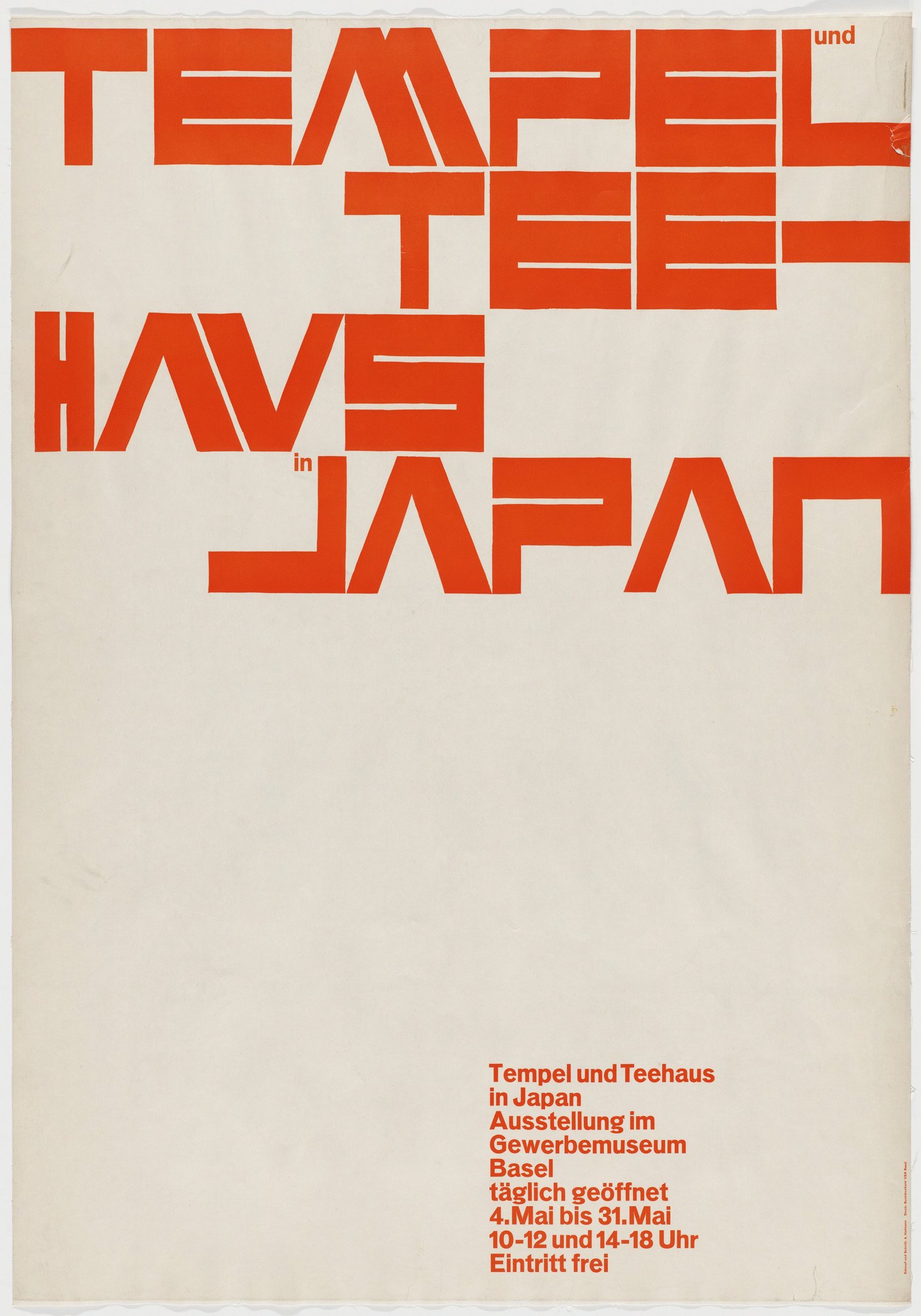

| 圖4、「日本的寺廟與茶室」展覽海報,1957,取自Moma< https://www.moma.org/collection/works/6787 > |

布雷澤的日本之行,當然沒有1933年的布魯諾‧陶特(Bruno Taut)來得早,但在第二次世界大戰戰後的西方建築旅人中也算早的,但有趣的是布雷澤這回是以專業的相機紀錄京都所看到的一切,隨後以圖冊類型學的方式出版他在日本的所見所聞,這時他對現代建築或許還不夠理解,但冥冥之中似乎有一股力量牽引著他對東西方建築做更深入的比較。1955年《日本的寺廟與茶室》(Tempel und Teehaus in Japan)一書出版的同時,也在巴塞爾貿易博物館策劃了一個同名的展覽(圖4),當時展覽宣傳品及書的封面都由瑞士知名的平面設計師Armin Hofmann12設計,靈感就是來自日本的國旗。隨後布雷澤寄了一本書及展覽手冊給密斯。密斯回信表達感謝,並購買了50本作為贈送朋友的禮物,後續促成布雷澤與密斯的合作──「在這封信中,他還請我到芝加哥與他一起寫一本關於他建築作品的書。1963/64兩年間,我各拜訪他了三個月,以編寫著名的專著《結構的藝術》(1965,圖5)一書」13。

|

| 圖5、《密斯──結構的藝術》英文版封面,1965 |

中國:建築之道

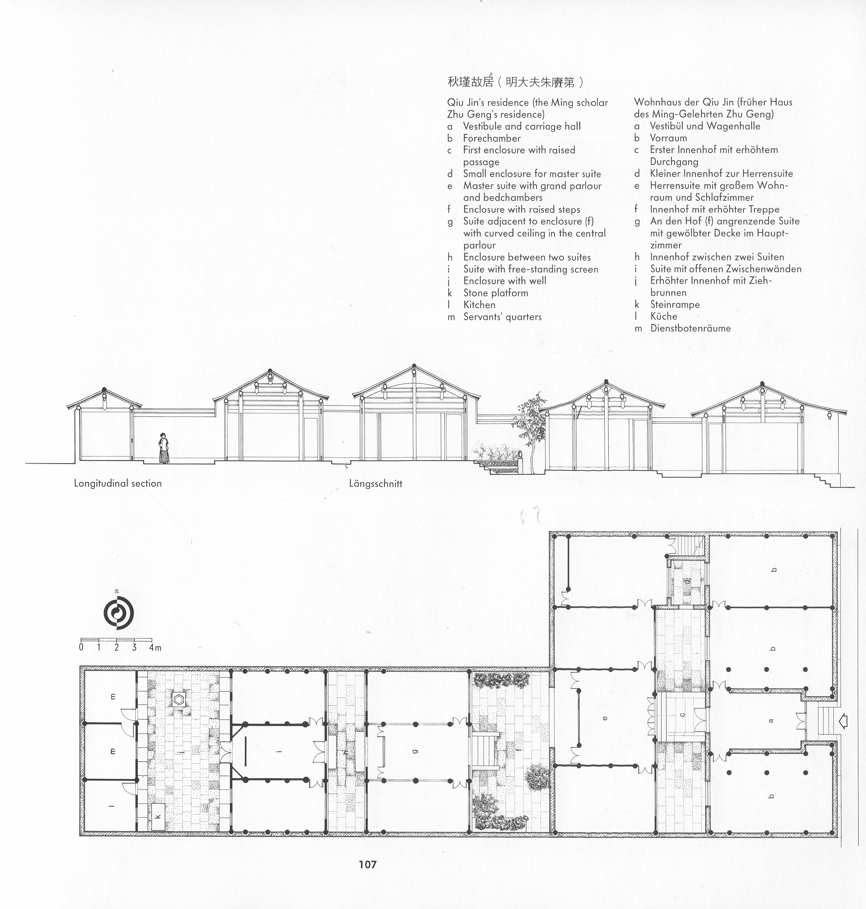

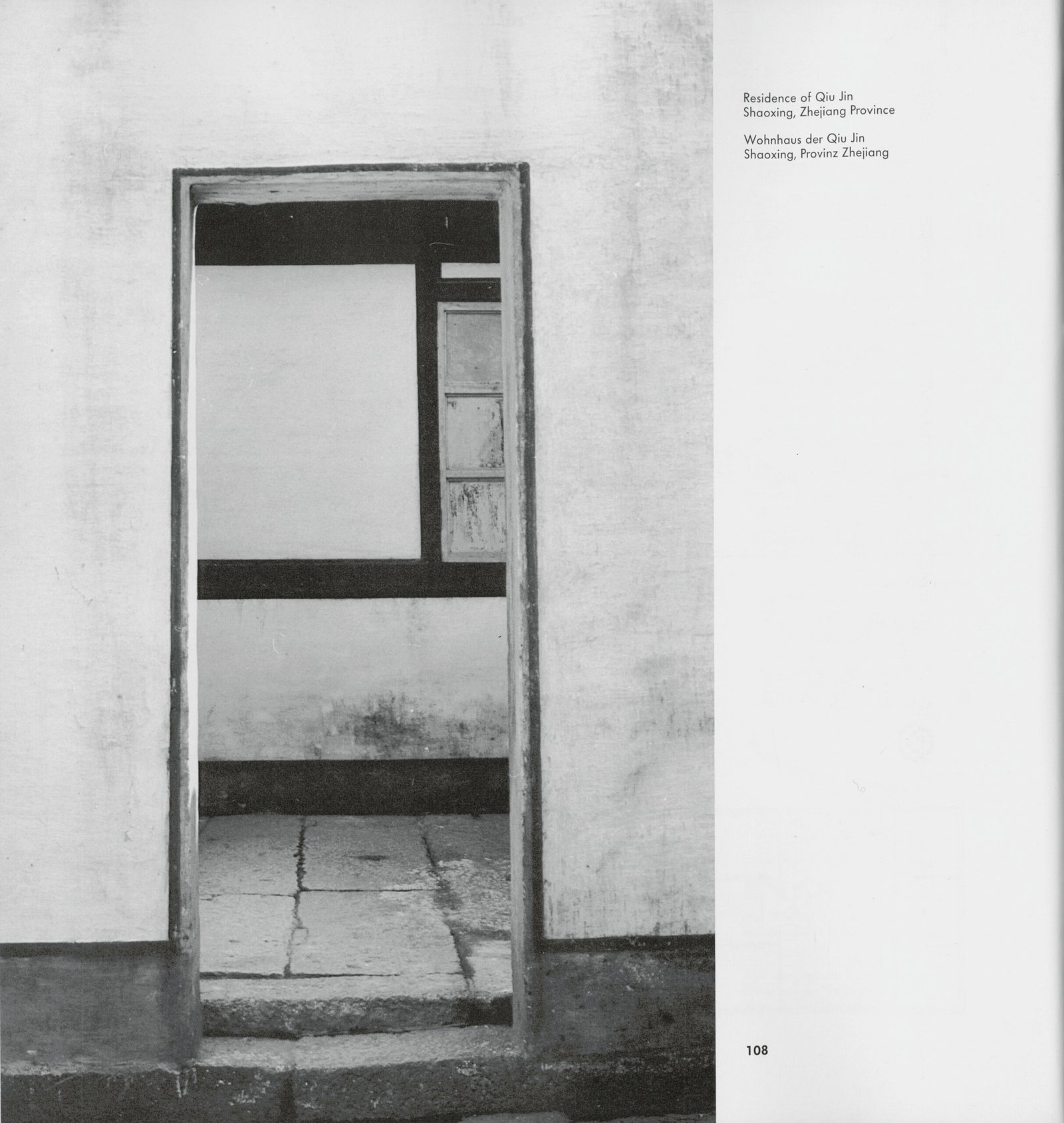

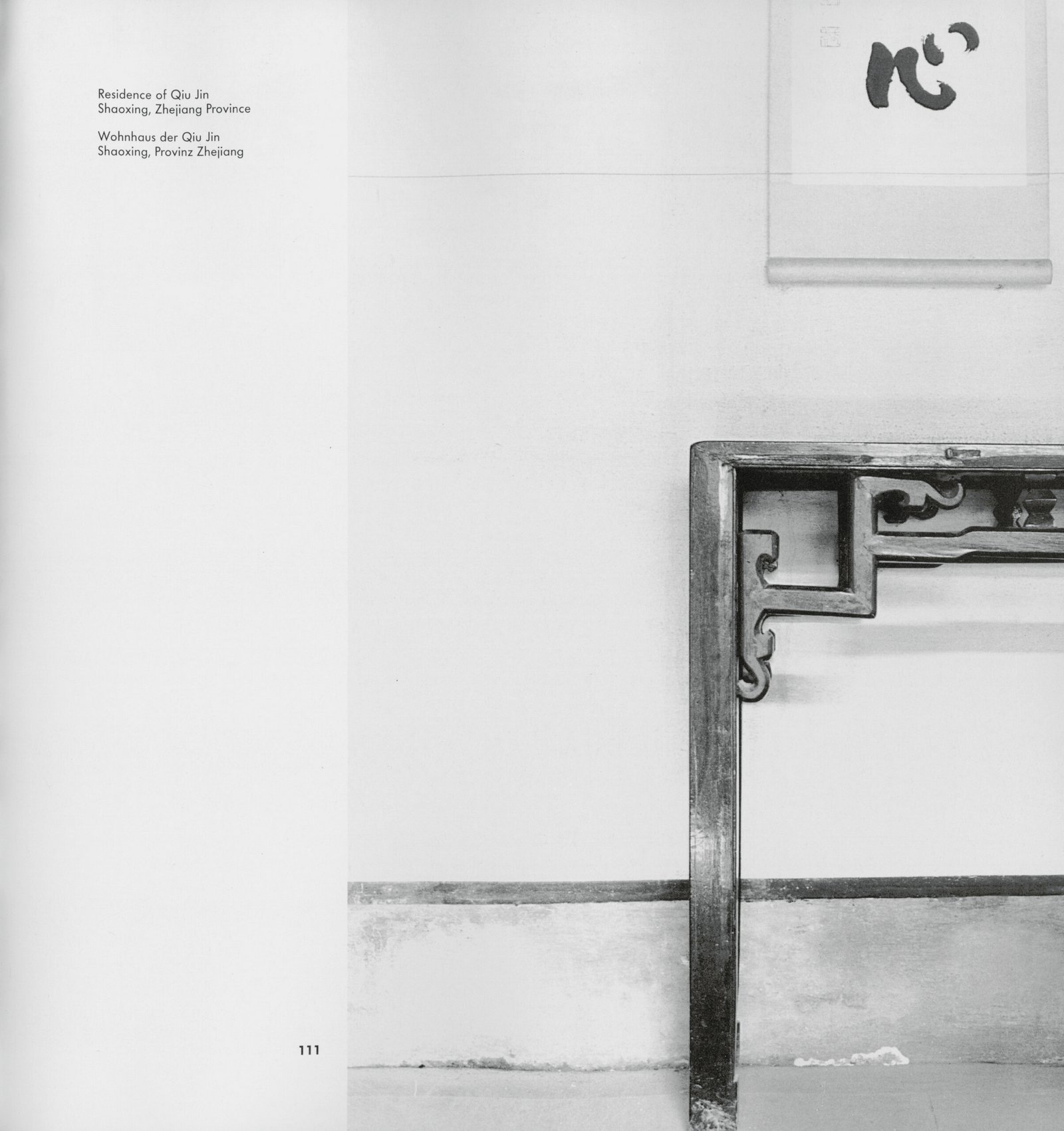

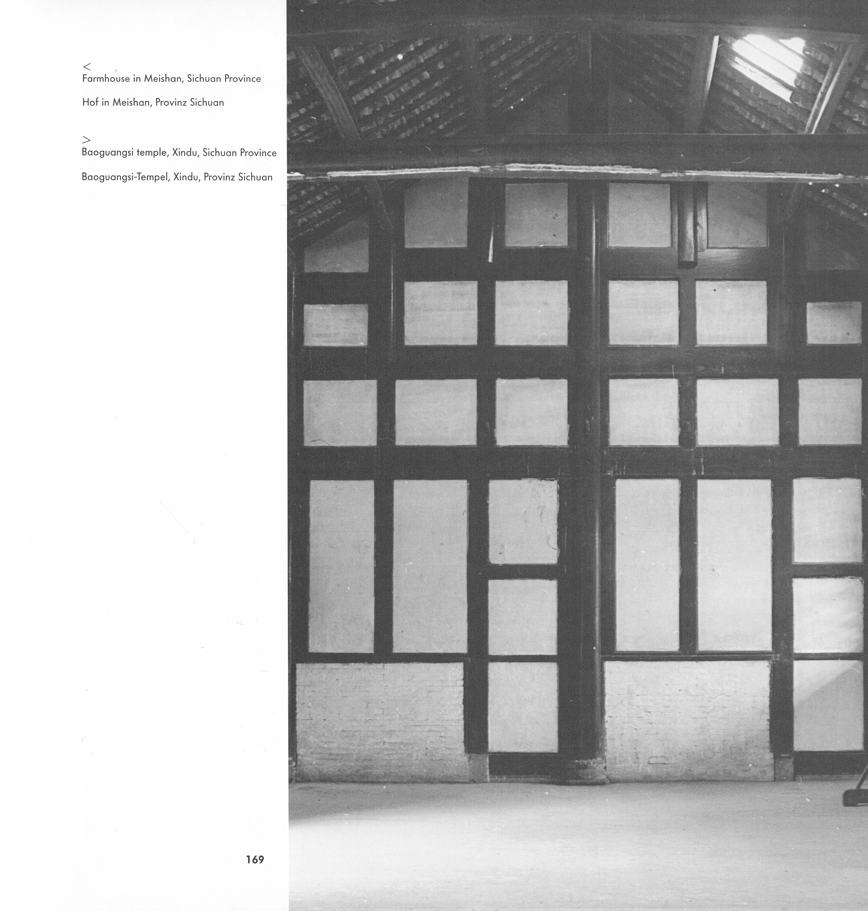

接下來我們可再細細的琢磨下這本書,首先,1972年,此時仍在文化大革命運動期間,布雷澤應北京中國建築學會的邀請,多次進出中國,對經典的四合院進行了研究,並出版了相關著作;這也成為跟張肇康合寫《中國:建築之道》的重要起點。再是,書中很多照片可看到所謂西方的觀點,像秋瑾故居(圖6)頁108-109所留下第一進中庭的照片(圖7-8)及頁111正廳非常刻意的局部照(圖9);同樣的局部還出現在頁127(圖10)、169(圖11),不過這種觀點恰恰顯示東西文化的交會,增添了許多文化碰撞所產生的趣味。

|

| 圖6、浙江紹興秋瑾故居,地面層平面及剖面圖,取自《中國:建築之道》,頁106 |

|

| 圖7、浙江紹興秋瑾故居,第一進中庭,取自《中國:建築之道》,頁107 |

|

| 圖8、浙江紹興秋瑾故居,第一進中庭一景,取自《中國:建築之道》,頁108 |

|

| 圖9、浙江紹興秋瑾故居,正廳一景,取自《中國:建築之道》,頁111 |

|

| 圖10、浙江紹興三味書屋,中庭一景,取自《中國:建築之道》,頁127 |

|

| 圖11、四川成都寶光寺,取自《中國:建築之道》,頁169 |

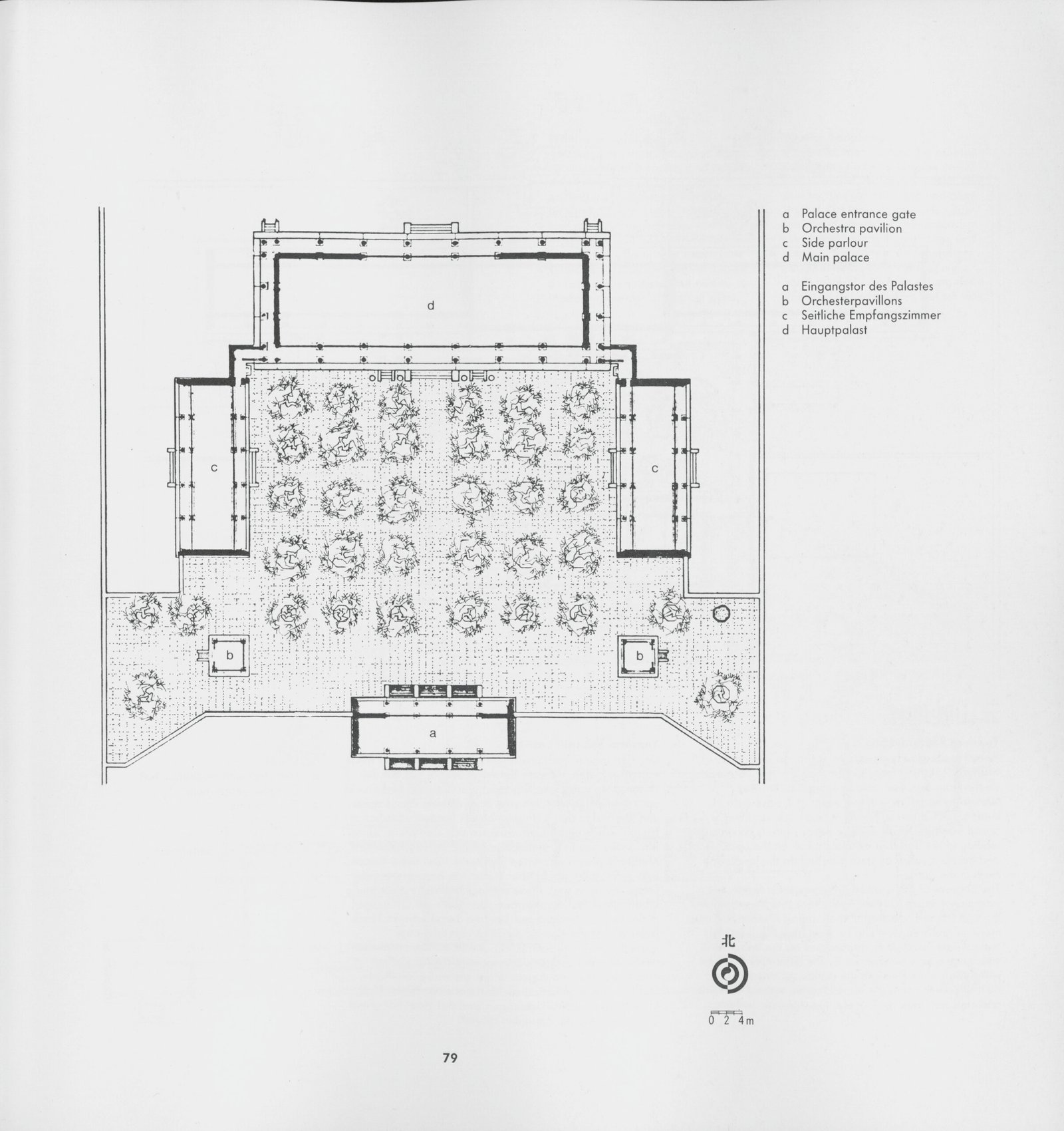

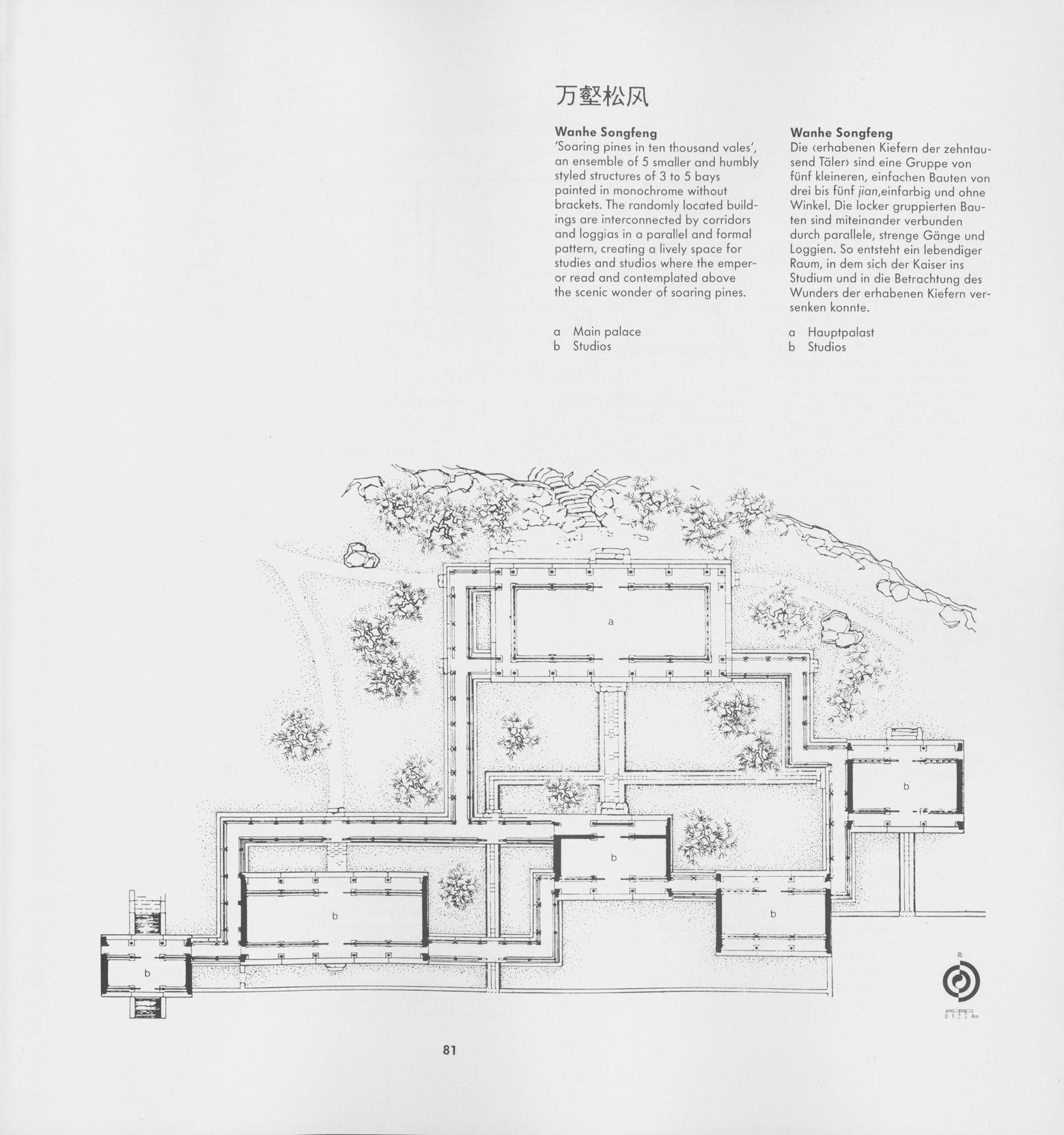

就像1933年到了日本的德國建築師布魯諾・陶特所寫的多本評論或紀錄日本傳統建築的書,即便今天日本建築師讀來仍深受啟發。另外在測繪部分,如果細細觀賞張肇康所挑選的案例(圖12-14),就會發現平面組織所形塑的空間氛圍對今天做設計的人仍具啟發性,這就是我們所謂的「現代之眼」,而我們對照陳從周2003年出版,但實際上在1950年代末就已完成的測繪記錄工作的《蘇州舊住宅》14一書(圖15),即便後者也是我們鍾愛的一本書,但從編排閱讀的角度看,它將照片跟平立剖線稿分開導致閱讀了平面無法想像空間,再者是多數照片都無法呈現好建築的觀點,流於文獻資料記錄,當然就更別說印刷品質。再就是編排上過份貪心,在同一頁上放進太多資料,導致平面都太小,不像《中國:建築之道》經常放大測繪的平面,甚而跨頁編排。最後是,稍嫌矯情的選紙,淡灰黃色的底,儘管可呈現出「舊」的感覺,但對比不夠強烈,反降低了可讀性。或許這種比較也不盡公平,陳從周先生做的工作是建築的文史調查,加上他個人文學的養成背景及時代的限制,自然不能過度要求其設計觀點,如今,這種缺乏設計觀點的現象仍普遍存於華人建築圈,偏向紀錄過去,缺乏現代觀點,這也是為什麼已汗牛充棟的文獻不易成為當下創作的養分。相反的我們在《中國:建築之道》或是布雷澤所有的著作中卻避開了以上的缺點,待會我們會在結論再深入這個話題。華人建築文化普遍存在的一個問題就是學者與創作者間的裂痕,學者不懂設計,缺乏現代觀,創作者則缺乏研究性的人文、歷史積累,所謂的設計就是一種研究,這種觀念在華人社會仍處於萌芽階段,基本上這仍然是反映歷史演變的社會狀態。

|

| 圖12、河北承德避暑山莊,澹泊敬誠殿,平面圖,取自《中國:建築之道》,頁79 |

|

| 圖13、河北承德避暑山莊,萬壑松風,平面圖,取自《中國:建築之道》,頁81 |

|

| 圖14、蘇州揚州康山街盧宅,平面圖,取自《中國:建築之道》,頁118-119 |

|

| 圖15、《蘇州舊住宅》封面,陳從周編著 |

終曲

張肇康在早年剛進入職場時,是一位創作者,一位建築師,當然並不能說他在就讀聖約翰大學建築系或基泰工程司任職期間沒有關注過華人傳統建築或民居,不過以他在哈佛GSD的畢業設計或早年在美國期間的作品來看,的確這種文化轉譯的工作還沒進到他創作的工作議程。這樣思考的開端應該始於1954年在臺灣東海大學的規劃與設計,隨後的後東海時期(1959年以後),也未停止這樣的思考,譬如說在臺北的臺大農業陳列館(1962)及嘉新大樓(1967),在香港的陳樹渠紀念中學(1963)、太平行大樓(1965),張肇康更是以更抽象的方式詮釋華人文化。我們知道1950年代初,在第二次世界大戰結束後的西方世界已開始對千篇一律的現代建築有所反省,怎麼回到自己可以辨識的文化已是一股不可逆的潮流,既要現代又不失去自己的文化屬性就成為當年學子的重要設計課題,這在王大閎、陳其寬等建築師的創作中也都可讀到。

那張肇康為什麼在已創作出膾炙人口的建築作品後,還要回頭重新檢視傳統?我們認為這是張肇康研究(如果設計也是研究的話)最有趣的一點,也就是說,張肇康並不是以學者的角度重新檢視華人民居,或許他要證明他自己早年創作的有效性(圖16-17),也或許急切地想要為開革開放後即將襲捲而來的破壞保存下一些紀錄。張肇康接受包浩斯現代設計教育的洗禮後,先創作、實驗了系列帶有傳統文化表徵的現代建築,才以「現代之眼」進行民居的測繪與紀錄。就某種層面來說,張肇康想透過此書傳達他對現代建築的看法,也試著告訴讀者,華人幾千年來淬鍊出的民居文化,它仍然是我們當下創作的基石。

|

| 圖16、河南鞏縣康百萬莊院,取自《中國:建築之道》,頁21 |

|

| 圖17、東海大學體育館(徐明松攝),與康百萬莊院有著異曲同工之處,如皆為穴居式建築及駁坎以漏牆收邊等 |

- Kang, Chang Chao, and Werner Blaser. CHINA: Tao in Architecture. Boston: Birkhäuser, 1987, pp.211. ↩︎

- 同註1。 ↩︎

- 同註1,頁8。 ↩︎

- 同註1,書皮作者介紹。 ↩︎

- 鄭炳鴻口述。2019年7月鄭炳鴻與王維仁教授帶領港大研究生來台調研,7月3日參觀重建的王大閎建國南路自宅,並由筆者徐明松教授導覽,結束後,於對面的王大閎書軒DH Cafe交流王大閎和張肇康的建築。 ↩︎

- 電訪徐慧明女士(張肇康夫人),2021年4月3日,訪談者:徐明松、黃瑋庭。

↩︎ - 龍炳頤(Lung, David P.Y.),張肇康香港大學的同事,曾與張肇康、維爾納.布雷澤一起帶學生調研中國傳統民居。龍炳頤是香港注冊建築師,香港大學建築學榮譽教授,從事研究鄉土建築、文物保育及世界文化遺產等領域,其教學及研究爲國際關注;畢業於美國俄勒岡大學,獲建築學學士、建築學碩士、文學碩士(亞洲研究)學位,之後於美國教學與執業,於1978年回港工作;在過去的三十多年來,龍教授一直致力於社會及公共服務,不斷推動香港的城鎮規劃、城市更新、文物保育、教育、老人與青少年等服務(引自「團結香港基金」官網)。 ↩︎

- 訪談龍炳頤教授,2017年11月14日,地點:香港大學餐廳,訪談者:徐明松、黃瑋庭、張海盟。 ↩︎

- Yborra , Sandra H., and Álvaro Solís. “Entrevista a Werner Blaser. Parte I.” TC Cuadernos, June 4, 2019. From: <https://www.tccuadernos.com/blog/entrevista-a-werner-blaser-parte-i/.>(原文摘自ART(Architectural Research Tribune)第一卷,2015/12/7-8以及2016/1/19-20的訪談)

↩︎ - 同註9。 ↩︎

- 維爾納.布雷澤編著(2001),蘇怡、齊勇新譯,《東西方的會合》(West Meets East – Mies van der Rohe),北京:中国建筑工业出版社,2006/4,頁30。 ↩︎

- Armin Hofmann(1920-2020),被譽為瑞士平面設計史上最傑出的人物之一,與Josef Müller Brockmann、Emil Ruder和Max Bill,共同建立國際主義設計風格(International Typographic Style,又稱瑞士風格),強調乾淨、易讀、客觀,其主要特徵包括非對稱排版、柵格、無襯線字體、靠左對齊而右邊不齊等。Armin Hofmann生於瑞士溫特圖爾(Winterthur),就讀蘇黎世工藝美術學院(現為蘇黎世藝術大學),1938-42年在溫特圖爾從事石版印刷,後在FritzBühler工作室工作。1947年成為Allgemeine Gewerbeschule Basel的美術與工藝系擔任講師,並設計一套教學方法,1965年出版的《Graphic Design Manual》,受到國際關注,成為平面設計最熱門的教科書。後於美國費城的藝術大學、耶魯大學、印度艾哈邁達巴德的國立設計學院擔任客座教授。(整理自維基百科和http://www.designersjournal.net/jottings/designheroes/heroes-armin-hofmann) ↩︎

- Paul Andreas編撰,“MIES WAR EINFACH MIES!”,CUBE雜誌訪談維爾納.布雷澤,3月13日於杜塞爾道夫(Düsseldorf),引自<https://www.cube-magazin.de/magazin/duesseldorf/artikel/mies-war-einfach-mies> ↩︎

- 陳從周,《蘇州舊住宅》,上海:三聯書店,2003。

↩︎

1 Comment

[…] 【專文】從張肇康晚年寫的一本書:《中國:建築之道》說起 2025-04-28 […]

Comments are closed.