郭聖傑,東海大學建築學系 專任助理教授 / 收錄自《台灣建築史學會通訊第七號 2025.04》

|

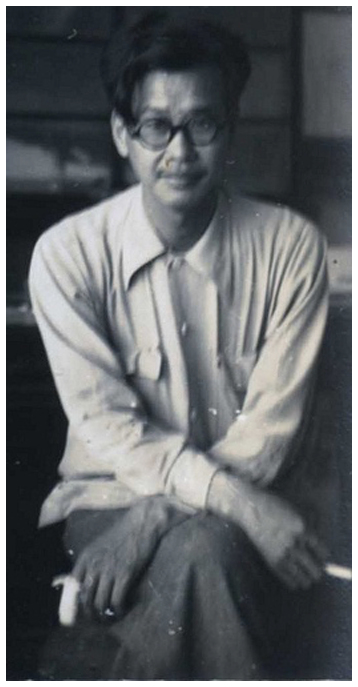

| 圖1、徐迺欣(圖片來源:徐迺欣家屬提供) |

一、前言

一場「壯遊」(grand tour)的開啟,對於建築師而言是重要的養成經驗。例如,科比意(Le Corbusier,1887-1965)在 1911年進行的「東方之旅」,他在威尼斯、羅馬、雅典等目睹的種種古典建築的典範,也成為日後創作重要的源泉。本文的主角徐迺欣,在 1943 年自武藏高等工業學校(今東京都市大學,下稱武藏高工)畢業之際,也進行了一場有意義的京都旅行。徐迺欣(19191969,圖 1)為日治時期留學日本、二戰後於臺灣執業的臺籍建築師;在臺灣近代建築史的陳述中,他是一位未曾被留意的建築師。甚至可以說,徐是一位十分「尋常」的建築從業者。然而也正因其尋常的人物像,在充滿特例的建築史論述中顯得格外重要,其生涯提供我們描繪更真實的「臺灣建築師」形象的可能。

臺中出生的徐迺欣,來自一個殷實商人的家庭。臺中州立臺中第一中學校畢業後,徐迺欣如同許多臺灣富人階級子女一樣,前往日本留學。最初進入東京中央大學修習法律,但在1941年轉考武藏高工就讀建築科,受教於藏田周忠(1895-1966)、藤島亥治郎(18992002)等人。1943年返臺,曾任臺灣省立臺中工業職業學校建築科主任、華南銀行臺北總行營繕課專員,1968年因病早逝;其生命歷程可以說是二十世紀前葉臺灣知識青年的一種縮影。而在徐迺欣遺留的資料線索中,本文留意其於 1943 年所紀錄的日記中一段關於「畢業旅行」的紀錄,基於對建築師「壯遊」經驗的好奇,因而展開該內容與意義的探查。1

二、日本教育的「旅行」

以「旅行」為名,透過目睹日本文化種種具象化的成果是日本政府針對知識青年、特別是日本人以外的青年,行之有年的文化政策。例如從1923年起,外務省成立「文化事業部」,利用義和團事件的賠償展開對中國的文化事業中,即對訪日參觀旅行進行補助直至1941 年才中止。2官方政策之外,旅行也會與教育者的價值觀有關。例如,東京美術學校因創辦者岡倉天心(1863-1913)參訪法隆寺夢殿救世觀音時的感動經驗,而將參訪旅行列為學校正規活動,臺籍藝術家黃土水(1895-1930)應該就參加了1919年所舉行的奈良、京都之旅,對於其美術史觀的建立帶來影響。3由此可見,日本教育機關所舉辦的參訪旅行不只是學生活動,更應留意為認識日本文化、建立認同的手段。

建築教育方面,必須留意辰野金吾(1854-1919)的舉措。辰野在1893年12月20日取代康德(Josiah Conder,1852-1920)接任工部大學校教授職,意味著自此之後日本人具有自力培養建築專業者的能力。辰野首先著手課程的改良,其中影響最為深刻的是邀請具御所大工家總領身份的木子清敬(1844-1907)擔任講師,創設聚焦日本風土、歷史的「日本建築學」。伴隨著技術知識的傳授,辰野開始派遣造家學科的學生前往關西地區進行古建築的實測,日本建築研究成為造家學中重要一環的同時,4實地觀察傳統建築也成為日本學子學習建築的重要環節。辰野的課程改良為日本近代建築發展帶來的新活力很快就展現出來,其中最為重要的是伊東忠太(1867-1954)進行法隆寺調查,進而提出著名的「法隆寺論」。辰野之後的建築教育者也同樣重視日本傳統建築;例如,岸田日出刀(1899-1966)在 1920 年代面對現代建築浪潮襲來之際,也主張迎接新思潮之前必須先認識日本建築的傳統,其所出版《過去の構成》5為丹下健三(1913-2005)等建築師帶來諸多啟發。綜上所述,在日本近代建築的發軔期,辰野金吾建立學習新時代建築術必須同時探究傳統建築的基本立場,因此前往關西地區參訪傳統建築成為重要的教育環節,而如此的舉措對於面對西方建築浪潮襲來的日本近代建築師而言,更是透露著確立「自我」的訊息。

三、徐迺欣的旅行

1943 年 3 月底,徐迺欣因武藏高工的安排,進行為期一週左右的建築旅行。路線從近畿南部城市伊勢向北、經奈良、宇治到京都;依照時間順序整理參訪作品則為:伊勢神宮外宮、內宮、橿原神宮、法隆寺、中宮社、法輪寺、藥師寺、唐招提寺、興福寺、東大寺、春日大社、新藥師寺千輪院、平等院、宇治神社、黃檗山萬福寺,最後則是御所離宮(桂離宮)及修學院離宮。以上的行程雖多為名勝,但從日本建築發展的角度而言,作品順序是從被視為日本建築根源的神明造建築伊勢神宮向近世展開,歷經日本向中國學習階段的寺廟傑作法隆寺等,之後參觀從中國建築樣式進化而來的大佛樣代表作品東大寺,進一步參觀從日本本土蛻變而出的淨土宗建築傑作平等院,最後則是以日本近世書院造建築傑作桂離宮為結尾;整個旅行的過程可以說是透過實際建築作品,目睹日本建築脫離中國建築影響的自立過程。而這個過程也與陶特(Bruno Taut,1880-1983)對於日本建築邁向「現代品質」所整理的發展脈絡雷同(圖2)。換言之,由藏田周忠等人所組織的旅行,意味的不僅是日本建築自立的過程,同時也透露日本建築邁向現代的線索。

|

| 圖2、「桂」與「日光」(圖片來源:井上章一,《つくられた桂離宮神話》(東京:弘文堂,1986), 頁 25。) |

日記中無法忽視的一段細節則是徐迺欣僅特別針對黃檗山萬福寺,留下「走進山門看到的是中國的建築,與臺灣建築一點也不一樣。參觀途中,思考著臺灣建築」6的記述。萬福寺為黃檗宗的大本山,開基者隱元隆琪曾於福州弘法,回到日本後最初在長崎的興福寺、崇福寺等「唐寺」落腳;這些寺廟是由中國福州匠師建造後拆解送至長崎組裝,因此反映著中國福建地區的建築風格。然而,隱元接受幕府安排在京都宇治所創建的萬福寺,則是由日本匠人擬仿中國建築的製作結果。7因此,萬福寺的規模、伽藍配置有別於臺灣寺廟,也不見臺灣寺廟中多有彩繪、慣用紅瓦、起翹的燕尾等特徵。8徐迺欣可能直觀地辨認出萬福寺與臺灣寺廟的差異,也可能從藤島亥治郎的課程中認識二者的不同,9進而對「臺灣」產生意識。於此之上,徐迺欣也在日記中片斷出現如:「回去本島,可以為本島人所經營的企業之發展提供助力,自己也覺得有很大的義務。」10、或「日本自身文化優劣的競爭性是很大的,做臺灣的青年更需要奮發向上,如果沒有這樣做,想要出頭天,是很難辦到的。教養是生活根底的一種表現,也是氣質思想的反映。過去根深蒂固五千年的歷史,所累積養成出來的臺灣民族習性,應呈現一種悠閒,但也具有自主本性的內涵」11等,期待學成後可以回饋故鄉的思考同樣投射著對於家鄉臺灣的關心。

綜觀而言,武藏高工所安排的關西旅行可以視為一場透過建築參訪而理解日本建築自立過程的旅行。然而徐迺欣在這個過程中,卻在萬福寺的中國建築風格中觸發他展開對於「臺灣建築」,或可說是於其中開始展開分辨「自我」與「他者」的思考。這段關鍵的紀錄則表明,對於徐而言,「自我」的根源不是日本或中國,而是「臺灣」的內涵。

四、結論

相對於歐洲建築師透過壯遊探查建築文化的根源,近代日本建築教育中透過旅行則在探尋根源的過程中期待建立對於「自我」的認識;有趣的是,1943年徐迺欣的京都之旅卻成為意識「臺灣」的萌芽。徐返臺後不久,迎接的是由中國籍建築師所主導的戰後臺灣建築發展,因此徐對於臺灣意識的抬頭別具意義。必須進一步留心的是,日本建築教育的高度一致性及留日臺籍知識青年社群的緊密性,我們甚或可以期待留日臺籍建築家社群或許對於「臺灣建築」有一集體意識的存,值得日後研究的持續深化探究。

本文承蒙徐文琴女士提供珍貴資料及臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系李長蔚副教授針對黃檗寺的說明,特此感謝

- 本文摘錄並部分改寫自:郭聖傑,留日臺籍建築師徐迺欣與他的時代:聚焦1943年〈朝日日記〉(臺灣史研究 第31卷第3期,2024), 頁 131-174。 ↩︎

- 見城悌治,《留学生は近代日本で何を学んだのか−医薬・園芸・デザイン・師範》(東京:日本経済評論社,2018),頁173-175。 ↩︎

- 鈴木惠可,《黃土水與他的時代:臺灣雕塑的青春,臺灣美術的黎明》(臺北:遠足文化,2023), 頁 114-115。 ↩︎

- 河上真理、清水重敦,《辰野金吾−美術は建築に応用されざるべからず》(東京:ミネルヴァ書房,2015), 頁 95-100。 ↩︎

- 岸田日出刀,《過去の構成》( 東 京 : 構 成 社 書 房 , 1929)。 ↩︎

- 朝日日記,徐迺欣,家屬提供,1943年3月29日。 ↩︎

- 關於黃檗宗的歷史與建築,可以參考竹貫元勝,《隠元と黃檗宗の歴史》(京都市:法藏館,2020)。 ↩︎

- 田中大作,《台灣島建築之研究》(台北:國立臺北科技大學,2005), 頁 105、106、114。 ↩︎

- 藤島亥治郎曾於1936年訪台並遊歷臺灣各地,因此對臺灣建築應不陌生;而其著述中關於臺灣建築的資料則多受千千岩助太郎與田中大作的協助。 ↩︎

- 徐迺欣朝日日記,1943年5月6日,家屬提供。 ↩︎

- 徐迺欣朝日日記,1943年5月31日,家屬提供。 ↩︎

1 Comment

[…] 【專文】臺籍建築師徐迺欣的京都之旅 2025-04-28 […]

Comments are closed.