王嵩山,國立臺北藝術大學博物館研究所兼任教授 / 收錄自《台灣建築史學會通訊第八號 2026.01》

導論:反思南島語族房屋的研究

本文探索鄒族人精心維護的男子會所(kuba)和氏族神聖的小米屋(禁忌屋monopesia)。鄒人根據傳統的居住觀念和社會形態,在不同的聚落中建造新房或改造現代公寓,其文化形式的當代建構模式,不但與獨特的族群認同結合,更需要整合性的詮釋與反思性的探索。我們可以從人類學對房屋的研究著手。

|  |

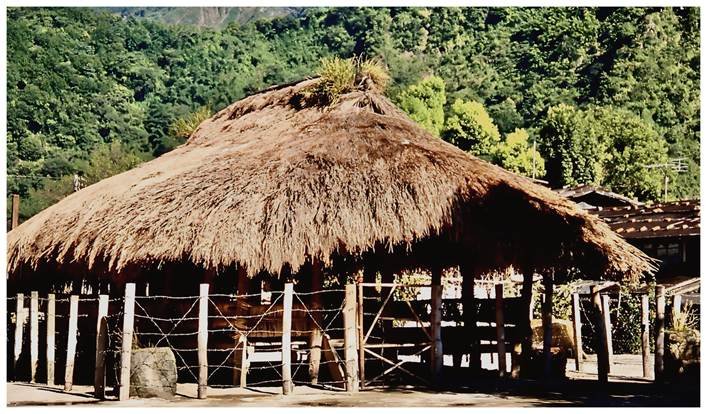

| 達邦男子會所 Kuba。20250605攝。 | 科博館《南島語族的家特展》,重建1950年代達邦Kuba。汪傳發頭目帶領里佳村年輕人於2001年完成。 |

Carsten在《關於房屋》(Carsten 等編,1995 年)指出:「房屋遠不止是物理結構。當我們思考是什麼讓房屋成為『家』時,這一點顯而易見。如同房屋居住的人一樣,房屋也是動態的實體,人們常常認為它們會出生、成熟、衰老和死亡。」房屋的各個部分可能與身體的各個部分相關(例如,參見 Barnes,1974)。Fox也認為:「儘管房屋具有物理指稱,但『房屋』這個類別可以抽像地用來區分家族,以及不同規模的社會群體。從這個意義上講,『房屋』是一個具有根本重要性的文化類別。它定義了一個社會群體,而這個群體並不一定與房屋的居住群體相同。」(Fox 1993: 1)事實上,Levi-Strauss關於「家屋社會」研究的頗具影響力著作中,指出家屋作為一種社會制度,實融合了一系列對立的原則或社會形式,例如:親子連結/地域連結、父系/母系世系繼嗣、高攀婚姻/低攀婚姻、近親/遠親婚姻(filiation/residence, patri-/matri-lineal descent, hypergamy/hypogamy, close/distant marriage),傳統的親屬關係理論往往將這些原則或社會形式視為相互排斥。在此背景下家屋具有至關重要的意義,根據Levi-Strauss的說法,它「重新統一」或「超越」了這些互不相容的原則(Carsten et al. eds. 1995: 8)。Levi-Strauss認為家屋化解了血統與聯盟之間的對立。他指出,引入「家屋」概念的目的之一,是為了解決「受血統觀念困擾」的理論辯論的弱點(1987: 165)。「家屋」可以被視為一個論壇,在這裡,血統與聯盟、財產與居住、族外通婚與族內通婚等相互衝突的原則之間的緊張關係得以表達並得到了解決。對Levi-Strauss而言,他的目的是引入「家屋」的概念,作為另一種「社會結構類型」,一種介於他先前區分的基本結構和複雜結構之間的中間結構(參見Levi-Strauss 1949;Fox 1993:7)。

更進一步,從大洋洲南島語族社會的比較研究,Fox(1993)編輯的論文集關注南島語族原住民對房屋的理解,而非Levi-Strauss的定義,並展示如何從文化界定的「房屋內部」來辨別這些社會的價值觀。在傳統的南島語族房屋中,「內部」的定義是一個相對概念。雖然「內部」可能涵蓋屋頂下的一切,但更常見的是「內部inside」(Proto-Austronesian,*Dalem)這個類別有著明確的定義(1993:16)。首先,Fox認為:「房屋作為一個物理實體和一個文化範疇,能夠提供社會的延續性。對一系列房屋或一個房屋內部的房屋傳承的記憶,可以作為過去重要事件的索引。同樣重要的是房屋作為祖先物品的寶庫,提供了與過去特定延續性的實體證據,這種秩序可以被視為宇宙秩序的表徵。在一些南島語族社會中,房屋被視為其所代表群體的祖先「化身」。無論是作為表徵還是化身,房屋都可能成為社會生活儀式的中心,劇場和寺廟的結合體」(同上:1-2)。「大多數南島語族的房屋也擁有所謂的獨特『儀式吸引物』」。Fox指出,「這種儀式吸引物是房屋結構的一部分。「它可能是一根特定的柱子、一根橫梁、一個平台、一個壁龕、一個爐灶、一個祭壇或一堵圍牆,在房屋的其他部分中佔據著突出的地位,並因此以濃縮的形式代表整個房屋。房屋的儀式通常從建造之初就承認了這種吸引力」(同上:1)。「因此,房屋具有文化象徵意義:它具有清晰具體的表徵,但又與抽象的社會理想和各種特定文化的價值觀相關並體現其中。從物理結構如柱樑的特定排列,我們可以追溯一個社會的理想和社會價值觀。這樣做就是從房屋的『內部』觀察社會」(同上:2)。換言之,Fox提出了另一種方法,即從「內部定義」的角度來審視房屋(同上:9)。比較語言學提供了這些相似性的證據,這些相似性反映了與房屋(或物質文化)相關的南島文化傳統中共同的語言來源。例如,Robert Blust(Robert Blust,1976、1980、1987)撰寫了大量關於房屋及其設計主要元素的文章,因為它們與南島語族的文化史息息相關。各種房屋術語有五種詞彙重構形式(Blust,1987)。除了對房屋術語的研究外,Blust(1976)還建構了馬來-波利尼西亞房屋的一些「基本要素」的命名法(Fox,1993:13)。正如Fox所說:「或許,原始馬來-波利尼西亞語中房屋術語的重構,其最重要的方面在於它們在定義南島語房屋的顯著特徵方面具有顯著性。」環繞屋頂的柱子、梯子、脊樑和爐台,是房屋中最常被標記為房屋儀式焦點的元素,是房屋中主要的儀式吸引物(ritual attractors)」(同上:13-14)。這實與 Tim Ingold認為要了解建築的製作(making)除從內部知曉(knowing from the inside)別無他法的觀點相同(2013:1-16)。

住居工藝、空間與親屬的價值

家屋(emo)的建築工藝不但顯示鄒人特有的宇宙觀,也突顯其親屬價值的意涵。阿里山鄒族的房舍,除主屋(emo)之外尚有許多附屬建築,包括獸骨架、柴房,豬舍,雞舍,漁具小屋及釀酒坊等。鄒人選擇作為建屋之基地,大體以乾燥、面積大小合適為標準。氏族長老決定了一個地點之後,便以二根長茅桿(haingu,五節芒),結上染紅之fuku?o二、三束,縛於茅桿上端,插於預定建屋的基地中央。這一天晚上,舉行夢卜、以定吉凶。如果夢見的是武器、獵肉、米榚、飯食、美人、花等事物,都被視為「吉兆」;若是夢見死者、鬥毆、出草、小孩、野獸等事物,則屬「兇兆」,而水火之夢更是大凶。不只如此,一旦吉兆中的獵肉、飯食等太多、過量,亦屬凶兆。由於鄒人普遍認為「無夢亦不吉」,因此,如果無夢、則必須於隔夜繼續為之。除了夢卜以定吉凶之外,在基地上遇蛇為凶兆,應放棄該基地,或至少避開遇到蛇的地方。掘土過程中,鍬頭落地表示不吉,應該馬上停止修建工程;山刀離柄、落地亦示凶兆,也必須立即停止工事。負責豎立屋柱者打噴嚏亦凶。阿里山鄒人建築物的正門,都是對著聚落的入口及河岸,唯不能正對危險、不潔的西方。屋頂舖設完工時,必須以酒獻灑於合口處。完工後,男子們入山狩獵三日。儀式完畢之後,整個氏族宴飲以示慶祝。阿里山鄒人住宅的最大特徵,為其平面之四周中央、稍微向外膨脹,而成為略近於橢圓之矩形。屋頂為半截橢圓球體狀。在房屋的長軸方向前後共有兩個入口,寬約一公尺,高約二公尺,兩側面之牆高大約一公尺。

用來搭建屋頂(sof’)的材料,以白茅(veiyo)和鬼茅(haingu、五節芒)為主。阿里山鄒人使用茅草的地方很多,不但用來建房子、搭工寮,甚至於作為儀式器具。家屋中的橫樑(pefotnga)主要採用原木架構,部份用竹子。牆壁(tonhifza)以茅草莖或竹子來圈築。以原木心為屋柱(s’is’)。全屋最重要的柱子,立於房屋中央,稱為athucu-s’is’。屋內中央火塘上的置物橫樑(poefafeoyu),用來燻乾食物或其他物品。用於橫樑及柱子的是 evi(樹木總名)。建屋樑柱所使用的木料主要有櫨木、櫸木、樟木、檜木、烏心石、柯堅木、茄苳、楠木等。樹木枯死後所留下的堅硬木心(toae-s’is’),往往備用為屋柱。桂竹(kaapana)和石篙竹,用於屋頂及牆壁。麻竹(pockn’)主要用於屋頂、牆壁或曬物平臺。箭竹(pas?)與茅草莖(hipo)用於牆壁。黃藤(’ue)除了用於繫綁建築物之外,利用藤條製作器具的地方很多,如背簍、圓籩等。門(phingi)用木材或竹子製成。在過去,正門或前門(tsungsu)對婦女而言是嚴重的禁忌(pesia),婦女必須經由側門或後門(niacmo’na)出入。

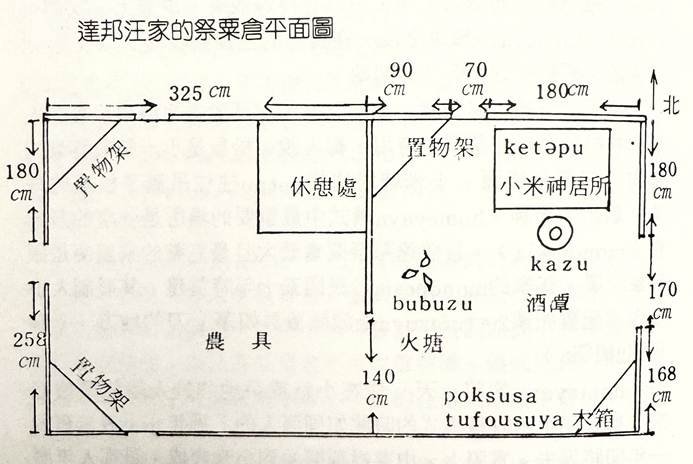

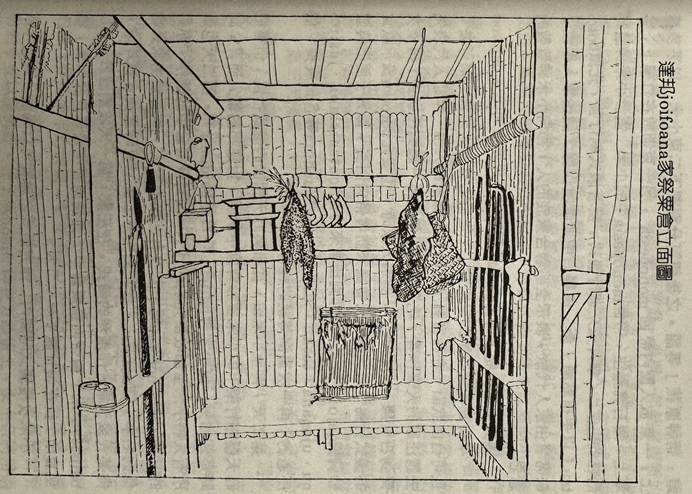

早期是用木頭和茅草搭蓋的鄒族的家屋(emo),後來使用竹子和杉木,現在多用鐵架、鐵板、鋼筋水泥等建材。不論使用何種建材,emo用語有兩個涵意,一方面具有「家」、「主要居所」的意思;另一方面則泛指「一般的房子」。鄒人以氏族為主要的社會單位、住在同一個房子內一起生活,他們共同擁有獵區與漁場,分享獵物與漁獲,共同從事農作生產和相關農作儀式。因此,氏族是一種「家屋的關係」鄒語稱「tsono-emo」。傳統家屋建築之內有臥床、儲藏間、神聖的小米櫃、武器架、火塘、置物架等設施。較大的氏族的家,往往擁有一個獨立的「禁忌之屋(emo no peisia)」,這是鄒人舉行與親屬、小米、個人巫術醫療等有關之儀式活動的主要處所。禁忌之屋內放置儀式物品與裝置「聖粟」的小米櫃;主要的儀式有小米(播種與收穫)儀式、女子成年禮等。以前的禁忌之屋是用茅草和木頭搭建,近代則用竹子,現在有的禁忌之屋已經用鐵板搭建;也有些氏族的禁忌之屋配置在水泥房之內。

在鄒人的概念中,住居的形式可以分為不同的「等級」。雖然目前 emo 和 hunou 兩個語詞經常會混用,但是嚴格的說二者是有所分野的。Hunou指的是「一般的、普通的、臨時或不長久的、由emo『(ehenti)分支』出去的」房子;這種房子也以木頭、茅草和藤條為主要建材,後來則用竹子和木頭,型式也改成四方形、斜頂、室內也隔間成不同的起居用途。就如同分支的、邊緣的、小型的聚落具有成為中心聚落的可能性,一座 hunou 亦有發展成 emo 的潛能。而Hunou 又可分為兩種形式的住居,第一種稱為「teova」,當鄒人前往農地或獵區,無法當日往返,會在當地搭建簡單的工寮、野外臨時搭建的房子(teova),作為臨時居住或休息之用。第二種則是形式更為不完整的耕作小屋(ethufa),ethufa指的是在農作地、用茅草臨搭建的小屋,作為工作休息之用。雖然如此,不論是簡易工寮或是耕作小屋,由於二者尚有火塘、置物架、睡鋪、水源以及其他生活用具,仍可作為起居的處所,因此也具有由非正式住居發展成為正式的住居之可能。 除了人的住所之外,鄒的建築形式尚包括儀式場所與豢養動物之處。如前所言,鄒男子往往以狩獵成績去獲取社會地位,鄒人以氏族為單位,搭建一間獸骨亭、或獸骨架(h?f?),裏面擺放男子狩獵的戰利品,如獸骨,特別是公山豬的頭骨和獠牙,這是最能代表狩獵成績的物品。另外,在獸骨亭內還會擺放狩獵的器具,以及供奉土地神的祭祀臺。獸骨亭或獸骨架是獵人(男子)的專屬房子,禁止婦女進入。相對的,鄒族的農作祭儀以小米為主,小米祭所用的物品,如小米背蔞、小米神的木杖、獻祭臺等等,均放置在「禁忌之屋(emo no pesia)」內的神聖的小米櫃(ket’b?)之中。鄒族傳統的豬圈(po’ovn?)位於房子的後門外位置。過去鄒人養豬時並不把豬關在豬圈之內,而是白天把豬隻放出來,傍晚豬隻就會自然回到豬;後來為了管理到處遊走的豬隻,就把豬圈提高。豢養豬的場所對鄒男子是禁忌(pesia),養豬事宜交由家中的女人負責。獵人們相信:男人接觸豬圈會減少野獸的獵獲量。在家屋(emo)之外亦有石垣圍牆(yu’p?),分隔內外,圈出了他們平日的活動範圍。庭院圍繞在家屋的四周;前庭設有置薪處、獸骨架、且作為曬穀、舉行祭儀之用。後院則是雞舍、豬舍等之所在。由於男女分工和戰爭、狩獵的神聖性,因此可以顯見前院是較「正式的」、「神聖的」、且是屬於「男性的活動空間」;後院則是「非正式」、「世俗的」、且為「女性的活動空間」。這樣的概念更明顯的呈現在家屋(emo)的文化定義之上。

家屋物件與空間的文化定義

根據日學者千千岩助太郎的描述,鄒人房屋之骨架多半為先立圓木狀之掘立柱,柱上方之叉股架樑,棟樑多由在頂端交叉之兩根柱支撐。一般壁柱在中途向外彎曲,或是直接從底下就像外傾斜以支撐上面的簷樑,樑上跨以圓木椽子,在鋪上小圓木或逐條,然後覆蓋上茅材。牆壁為在柱間穿紮圓木材或圓竹條而掛上茅莖做成,偶而也用劈竹以代替茅莖掛上的,因其茅莖或劈竹的披掛有很多的空隙,因此通風及採光都相當良好。鄒人的家屋平面有橢圓形和長方形兩種形式,以前者較為傳統。但是,二者都有二個正式的入口,而不論由前門或後門進入室內,都是先看到位於室內中央、由三或四塊立石所組成的的火塘(bubuzu)。由於火塘(bubuzu)的位置光線比較好,成為室內的視覺焦點。沿著室內四周的牆壁,由隔板隔成一間間寢床、或放置糧食的穀倉。在沒有隔間的空地上,則堆放雜物。屋頂的樑架,被用來掛獸皮、堆物,也作為火塘(bubuzu)上的乾燥棚。鄒人的家屋內為一室制,在平床式空間的中央,立三塊細長石條而成火塘(bubuzu),火塘上設置乾燥、儲物的棚架。房屋四周設置床鋪,床上鋪以劈竹片,其周圍以茅莖之隔牆圍繞,並附設有茅莖造之單開門扇。床高大約三○公分,在床鋪與床鋪之間以穀倉或小米倉隔開。獸骨架在達邦設在家屋入口內側的左邊,而特富野則另外建造。

由於鄒人家屋內的火塘(bubuzu)多安置於中央中柱的旁邊,bubuz成為屋內向心的焦點。此外,某一家屋可能另有一個位於角落或屋外棚下的火塘(bubuzu),通常作為煮豬食之用。家屋之內設置的中柱athucu-s’is’,最常見出現兩支athucu-s’is’ 斜柱藉以撐承棟樑。由於鄒人的家屋結構屋寬脊高,寬達九公尺、脊達五公尺,所以以二斜柱支承,另外可能還有二、三行邊柱出現。事實上,這種技術除了結構上支承水平短脊、及兩旁斜脊的作用之外,也有加強室內兩支中柱伴隨火塘(bubuzu)所隱含的「中心」與「向心」的意味。這種「二元」、「中心」與「向心」的特徵也明顯的呈現在社會組成方式與文化價值的其他層面。

空間的意義往往由特殊的物件加以界定。鄒人所構築的家屋有兩個主要入口。正門、前門稱為Tsonsu,這是男性出入口,後門稱Miatsamona,是女性出入口。此外,尚有一個非正式的側門稱為Toykuyo,分別位於家屋的縱長兩方向之二面及其一側面,平時是女性出入、及餵豬時的出入口。 正門入口左牆常為放置武器、獵具或獸骨之處;後門入口內牆則放置杵、臼、手鍬等物。由前項敘述可知,後門和側門通向女子平日活動頻仍的後院;正門則通向由男子所使用的前院。獸骨架若設在室內,即在正門右側,男人出入必由正門,婦女只許走後門與側門、後門、側門通往豬舍,所以被男人視為禁忌(pesia)。但為未婚男人要與未婚女子約會時,亦可由後門或側門出入。魚在鄒族列為儀式禁食期的禁物(pesia),即使在平日也不得在室內烹調魚,必須到另一專門的小屋內。

室內器具僅有床、穀倉、衣物架、坐凳及木桶杵臼等,床以竹篦柵為面,支以單竹凳兩個,周圍圍以茅管柵以床壁,頂上亦覆以茅管柵,前面以茅管或竹篦為扉,每一個小家族組臥床一床,兒童可分組另床而臥,故一氏族家屋內之床數,視夫婦小組與人口之多少為比例。穀倉以竹篦與茅桿成其平面為長方形四角帶圓,立高約二公尺,倉壁以竹篦或茅管或竹片編成,底部架空,前壁中腰部位、開一四方形之門,以竹扉閉之,上面以竹柵或茅管柵為覆蓋之,常為米篩等器物之放置場所。衣物架以較中間兩柱間之距離稍長之圓木兩根、夾紮於兩根中柱上,高約六、七呎,以成人立起便於取置為度,坐凳為長方木塊或圓木墩約三呎許,幅寬約五吋厚四、五吋。圓木墩以徑一呎以內、厚五六吋的木塊為之,置於火旁為取暖或就食時就坐之用。臼與木桶等亦常用以為坐具。

過去鄒人舉行室內葬,死者依然被視為「家內」的一分子。不過,人死於「家外」者不埋於「屋內」,遠者埋於當地、近者抬回社內埋葬。此外,根據日本學者報告,阿里山鄒人十三歲前的孩同、在家婦女未婚或離婚歸來者,不埋於屋內而埋於屋外後院。被敵人馘首者,其不完整的屍體立即棄置。其它橫死者,往往就地掩埋。小兒的夭逝被視為惡死,縱然死在家中,亦應移到野外埋葬。屋外的埋葬地以茅草結於樹皮之上,以示禁忌(pesia)。過去達邦社的室內的埋葬點,主要是在屋內右邊中柱(athucu-s’is’)後面,次一個埋葬點,位於前一個埋葬點之旁。墓深及腰部,長寬則視屍體之大小而定。底鋪白布或月桃草蓆,屍體收入後,四壁及頂上皆以小石填滿,上面蓋土、土上面覆石板。正因為如此,家與祖靈有緊密的連結。

鄒族歲時祭儀所使用之主要場所,一為小米祭田,一是各家家屋或祭司家屋,一是男子會所及廣場,另外可加上社口的靈樹。阿里山鄒人在各種農事祭儀的前一天,要以tapantso草與水來清潔家屋。除草祭時,各氏族在各宗家的禁忌之屋(emo no pesia)進行儀式。收割祭時,由祭田採二穗返家置於禁忌之屋,小米神隨之由祭田被迎返家中的小米倉中,同時要採二穗、做為神聖的粟種,置於小米倉內,在禁忌之屋前行儀式。收藏祭時,由祭田取回最初收割與最後收割之二穗返回家中,壓於禁忌之屋中的其它聖粟之上。此後,由聖粟分出聖粟種,與一般粟種懸於粟倉上之各自專用之樑,關閉禁忌之屋。該粟種自此時至翌年的除草儀式,一直留在此中。換言之,家屋工藝與相關儀式具體化血緣的價值。

|  |

| 達邦汪家的祭粟倉平面圖。 | 達邦yoifoana祭粟倉立面圖。 |

家屋與血緣的價值

與原住民其他各族比較,阿里山鄒人的家屋尺寸顯得極大。根據日據時代《番族調查報告書》第四卷中的記載:阿里山鄒人中心聚落宗家建築,長度約在七公尺二十公分至十二公尺六十公分之間,寬度約有五公尺四十公分至九公尺;分支聚落的小屋大致長五公尺四十公分至九公尺、寬約四公尺五十公分至七公尺二十公分。室內沿牆的床位很多,甚至有達六個床位的。床面以竹編成,每個長約一百八十公分、寬約一百二十公分尺,以二個約四十五公分高的竹馬支撐。而且以茅菅圍成小屋,供一小家同單位坐臥,未婚的成員則睡在無壁的床臺。

建築形式是工藝與社會價值互動的結果。氏族是阿里山鄒人共同生產、消費、居住、舉行宗教儀式共有財產的基本社會單位,這個基本社會單位所居住的正式家屋稱emo,所屬的分支聚落之居所稱為hunou,有「臨時小屋」、「工作之屋」之意。對鄒人而言,hunou並不具有完整的家屋之資格,因為hunou不是一個獨立的生活單位,由氏族中輩分最低的新婚夫婦或單身男子所住,主要的親屬關係與社會關係的連結仍保持於「源始的」、「本來的」、「宗家」emo中。對鄒人而言,emo其意為「真正的家」。氏族原來居住在此房屋中,為財產共有的共同生活群體;在此家屋中有二件象徵事物:一為禁忌之屋,一為獸骨架。氏族是共同舉行宗教儀式的單位,家屋中擁有代表獵神神位及獸靈所在的獸骨架以及代表粟神的穀倉,二者都是氏族宗家的象徵物。穀倉數有一個到三個,位置如床靠近牆壁。獸骨架在室內位於男人出入口的內右側,左右以室內望向門外的方向來定。 一般認為,鄒族是一個較為成熟的父系社會,氏族系統與繼嗣制度都是父系的,居處法則亦為從父居,最主要的婚姻形式是嫁娶制,盛行男到女家的服役(fifiho)、和二個氏族間的交換婚。鄒社會中同一姓氏的家族往往以同一「禁忌之屋(emo no pesia)」為認同的對象,共有一個「宗家(emo)」家屋,組成氏族(ongko no emo)。氏族所建構的氏族系統(Audu matsotso no aimana)更進一步的與男子會所所表徵的意義勾連上關係。以會所之建立為象徵的鄒族社會,其政治基體之對內關係原以血緣為主要基礎,漸次擴展到地緣的整合。然其內部權力結構則以父系親屬制度的組織原則為張本,有基於親屬關係而來的權力及其互動關係;由前述之部落建立發展歷史、以及氏族內在分支的階序而界定的社會地位,進一步的出現由親屬組成法則及年齡分級現象交錯產生之族內地位及其所代表之部落內地位。而主要氏族之間的交換婚聯姻制度,則更穩定的維持住原有的權力結構;因此,傳統藉由強有力的個人能力影響而獲得地位的情況就相對的減少。換言之,根據上述的這些原則,以男子會所為中心的部落事務所產生的個體與群體政治關係,乃以父系的親屬結構為主要基底,藉此由血緣的氏族所延用,領導者的職位名稱 peongsi 便取代了原有氏族之姓氏,使部落的領導氏族暫時的放棄原有之姓。其權力傳承的內涵,則主要以親屬組成法則為原則,逐步擴展到以男子會所為象徵之部落社會。

男子會所(kuba)與公領域的價值

阿里山鄒人的男子會所kuba是中心聚落「Hosa」的象徵,其殖民之聚落均為分支,不能建立具備完整社會功能的男子會所。雖然,分支聚落也可有「男子聚會的地方」但只能稱「huhu」;這個地方僅供成年男子日常集會、夜宿之用。重要宗教儀式皆不在分支聚落而在中心聚落舉行,各分支聚落各氏族,必須派男女代表歸「中心聚落」參加,受「中心聚落」同氏族族人的招待飲宴。

|

| 達邦1950年代Kuba。 |

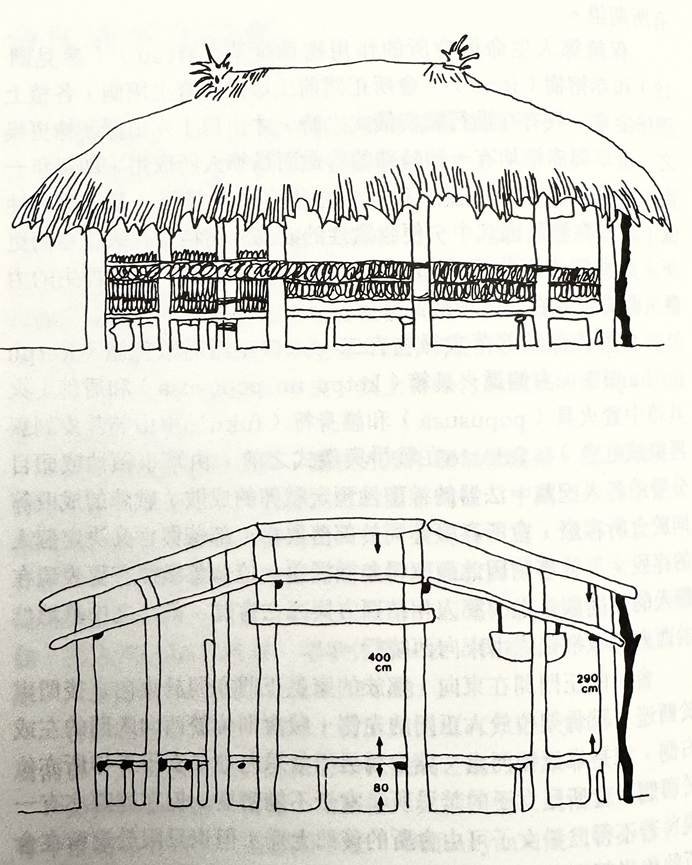

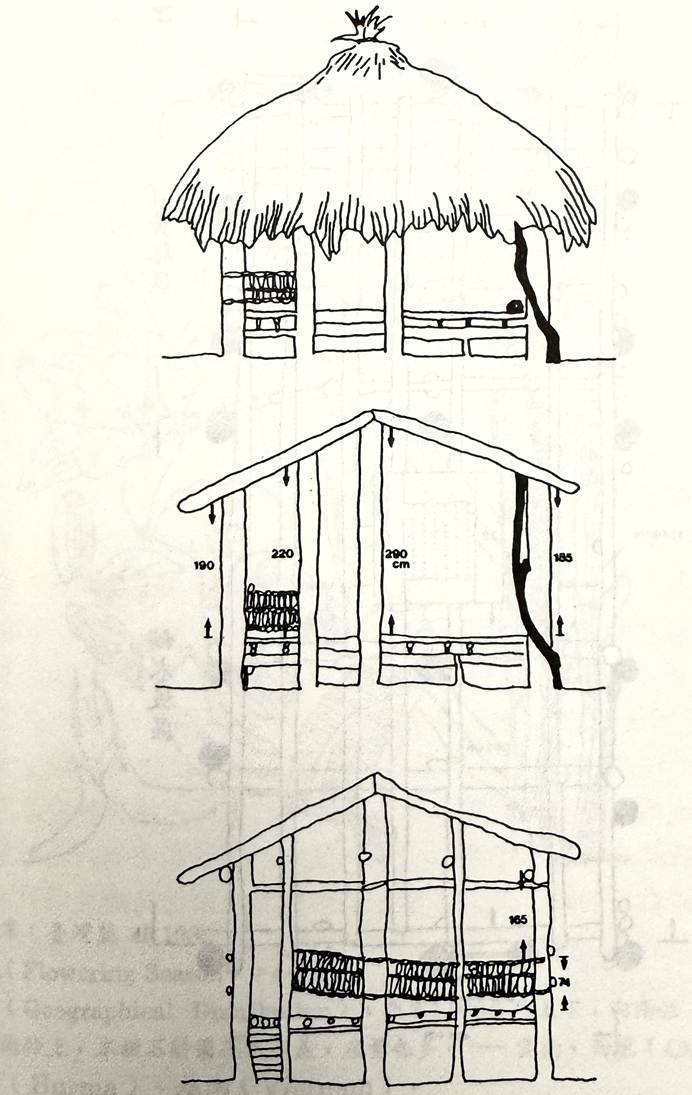

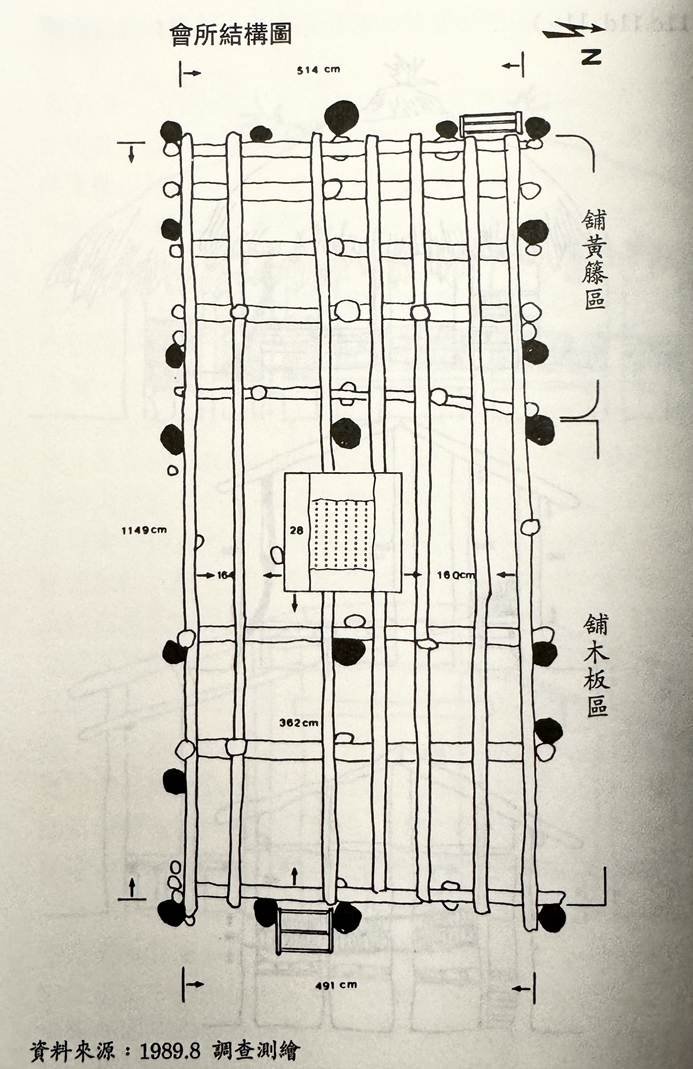

從日學者的記載至今,男子會所的建築一直在改變。一般而言,鄒族會所建於聚落的中央,為長方形干欄無壁建築,屋頂舖覆五節芒茅草,以直徑二十公分左右的圓木為柱,中間兩根為中柱,屋面為長方形,縱深兩面為出入口,東向為正門,以木梯上下。據一九一五年所記載之資料,達邦社的男子會所面積約十平方公尺,離地約一點六至二公尺,以木梯上下。前是木板,後事籐床,四週無壁,火塘為一點六公尺見方,位於男子會所中央,其旁有兩支中柱;傳統火塘(bubuzu)應保持晝夜不斷。其上方有籐,竹所做的棚架,火塘左側放置如舟形的滕編簍子放置頭骨、金草在左右兩端石上生長。千千岩助太郎所調查的達邦男子會所,應於一九三七年以前所建。正面寬七點七公尺,進深九點三五公尺,屋頂高五點八公尺,簷下高約三公尺,地板鋪設於地下高約一點二公尺處,以木板鋪張,其中只有一部份鋪藤條。靠近中央地方挖開一部份做爐,位置中央偏後。柱位也與以前的不同,前後兩面均有梯上,其前左右兩邊用石疊成堆,上種金草。光復後,達邦的男子會所格局為長方形,地板架高至多六○公分,全用木板,已無突出成陽臺。四邊除入口外均圍兩條欄杆。其他營造方法均與千千岩助太郎所調查的相似,唯獨少一行柱列。工具箱設於前門的左側吊著。特富野也有一新建男子會所。有些時期的男子會所平面為正方型,尺寸小了許多。前門的左角上方,也放著打火具等宗教儀式所使用之木盒,以及木草、赤榕葉。阿里山鄒人初生男兒,於第一年之歲終祭儀之後,由其母親傳遞給母舅(mother’s brother)抱之、首次獻登男子會所,其母親之兄弟以竹杯盛酒,表示其與軍神見面。再由部落首長、或同氏族長老撫摩其頭,表示承認為聚落男子之一員,以後可隨時到男子會所內。在男子會所舉行的戰祭 mayasvi 是聚落中最盛大的集會宗教儀式。

|

| 達邦1950年代Kuba,北側立面、透視圖。 |

|

| 達邦1950年代Kuba,東西側立面圖。 |

|

| 達邦1950年代Kuba,平面圖。 |

日據及日據前的會所地面到地板的距離較高。會所為女人所不能觸摸踏登之禁忌(pesia),但會所的地板之下則無此限制。因此,鄒族長老說:「那個(傳統的)時代,男人在kuba內跳舞、唱歌休息,女人則在kuba下跳舞或休息」。會所前有一廣場,廣場上會所左側植有赤榕(yono)一株;樹旁有一火爐(bubuzu),做為移至廣場舉行儀式之用的對象。赤榕亦稱鳥榕、山榕、鳥屎榕、大葉榕樹,屬落葉性植物,每年落葉二至四次,落葉期不定,舉行mayasvi儀式時必須修剪一次,僅留下主幹與數支分支,鄒人相信儀式時天神與戰神由此下來凡間享受饗宴。通過人神力量的交融,使得鄒的聚落生命力得到保障;藉此,不但預期日後所有戰爭的勝利,更對生命的繁衍有所期望。更進一步而言,會所與赤榕樹合起來被視為政治單位的象徵。除了赤榕樹之外保護鄒人生命與會所的作用物為另有金草(fiteu)。會所正門前土墩及屋脊上兩側,各植上兩株金草,只有在進行戰祭儀式之時,才由特定氏族的男子入山採新株、更換之。金草與赤榕均有一種特殊的特徵而為鄒人所取用。即每年一次在開花前必落葉殆盡,待花開之後復枝葉繁茂。基於這種性質,鄒人在戰祭儀式中,便象徵性的砍修赤榕樹,代表生命的更新,金草則表面作為避邪除穢的功能,更象徵了生命再生的力量,而為鄒人在儀式中所配戴。事實上,這兩種植物更具備了主幹和分支的性質。

一個完整的會所必須建置幾個象徵的器物。會所內部的聚落象徵物有三,入口左側為敵首籠(Ketpu no hagu),右側為火具箱(Ketpu no popususa)和盾牌,火具箱中置火具(popususa)和護身符(fuku’o 由山芙蓉皮剝製再染成紅色),fuku’o 在戰爭與儀式之前,由軍事領袖或頭目分發給各人配戴。會所左側綑綁由舊會所移來的一根源始烏心木(參見下圖),象徵鄒人對於起源價值的重視。對於鄒人而言,儀式器具的神聖性預定戰陣的成敗,戰陣的成敗等同於男子會所的存廢,男子會所的存廢等同於整個鄒聚落的興亡,鄒聚落的興亡又決定個人的存歿,正因為如此上述事物因而取得象徵涵義,這個象徵涵義更表現在鄒人的空間觀念上。

|

| Yisikiana舊會所(niya kuba)建築構件遺留。 |

鄒人相信西方與死亡有關,聚落之中墓地位於西方,戰祭儀式由東向西繞行。會所的正門開在東方,鄒族的家屋正門亦開於東向,後門處於西向,獸骨架位於入門處的左側,榖倉則位於西向入門的左或右側,總是靠近後門處,豬舍為男子禁忌之地,女子工作所亦位於西側。會所是女子的禁忌所,女子不能攀豋,但在達邦亦有一說:若不得已,女子可由會所的後門上登,但也只限於逗留在會所的後半部(亦即會所建築物內的西側)。擴大來看,將會所和宗教體系串連起來,更可以明顯的看出會所在其所具備的外在功能之外,也隱涵了內在的價值。

一般鄒族的聚落周圍多植蒼鬱之樹木做為防禦用。阿里山鄒人的各社入口處,往往栽種靈樹一棵,樹前置大砥石一塊,為聚落神坐鎮之處。男子會所前及近中心聚落之山中特定草坪,亦有靈樹之設定。阿里山鄒人鄒族對若干特殊樹木與岩石相信具有精靈,但非相信所有該種樹木皆有靈,僅對中數高大、古樹方稱為靈樹;例如,眾所週知的阿里山神木便是。對岩靈亦然,只有某種特殊形狀與色彩之岩石,始得稱靈岩。此等靈物非由巫師不能認出。一般對此,常持消極畏懼態度,禁忌接觸。而鮮有積極之藉祭儀或巫術與其發生關係之行為。為儀式特別闢有神聖之祭田(Pookaya),每氏族家各有其祭田,與一般耕地完全分開。其面積僅三尺至六尺平方,象徵性耕作儀節,概在此舉行,為一般田地之實際農作之啟端。

正因為男子會所都是由某一氏族所建立,因此便成為氏族活動及認同的中心。例如:特富野中心聚落的Niyahosa氏在現地建立會所,Tosuku 氏在 Niya-kuba(舊會所)地建立屬於其氏族的會所;達邦中心聚落的 Noatsatsiana 氏曾在 Yisikiana 和 Nigiviei 等地建會所,Tosuku 氏也曾到 Yisikiana 建會所,之後又遷到 Saviki(今山美村)。這些狀況都呈現出會所之原型性格:做為血緣關係之整合認同、墾地所有權的宣告功能。這個時期的會所領導者自然以族長為主。而會所建立之後,除了氏族本身繁衍強大,增加人口之外,也可能再引進其他氏族之人,或者讓其他氏族的人自行加入,漸漸形成一個以地緣關係為整合原則的聚落社會。例如:特富野中心聚落在Niya-hosa氏之後緊跟著有 Yatauyogana、Jaisikana、Tosuku、Javaiana、Tutuhsana等氏加入其社,而放棄原有會所(Tosuku 即由 Niya-kuba「舊會所」之地遷來之氏族)。達邦中心聚落則在 Ujogana 氏和 noatsatsiana 氏建會所之後,有 Tosuku、Yashyungu、Uchina、Yakumangana等氏族亦先後加入。會所的主人亦即以建社者優先任之,稱為 Peongsi 氏族(部落的領袖),雖為世襲、亦有更迭的情況出現,而聚落的領導人恆稱 peongsi,退位者則回復其舊有的姓氏。正由於會所與創社領導者的關係密切,部落首長 peongsi 的家屋往往與男子會所比鄰而居。 由於高山地區耕地有限,多餘人口往往外移到他地開墾,形成有別於中心聚落(hosa)的分支聚落(denohyu),「一個中心聚落包含數個分支、衛星聚落」是鄒人定義聚落的範圍,在這個特定的範圍裏面有共同的領袖 ─ 部落首長(peongsi)─ 世襲於某個氏族中;中心聚落與分支聚落在結構上有階序關係存在,如同本家(emo)與散布在分支聚落的工作小屋(hunou)之間的階序關係一般,年中重大祭儀活動如小米收穫祭(homeyaya)和戰祭(mayasvi)等,都在中心聚落舉行,分支聚落之人在接獲中心聚落的通知之後必須攜物回來參加。類似這樣「以某一中心並向外輻射延展的階序結構」,成為一種重要的文化價值,支配鄒人所有的社會關係,構成社會組成原則的特色。這種情況我們可以在聚落內在組織,如會所與家產、家屋(emo)與眾工作小屋、中心聚落與分支聚落關係、以天神為中心的神統結構中看出來,同時更突顯出鄒人對一個特定「中心」所產生之強烈認同的社會價值。代表聚落首長氏族之姓氏的 Peongsi,字意原是「樹根幹(peongu)」、「蜂后(peongsi)」,也可用來指稱眾人圍繞的中心人物或眾人中有才幹的人(例如鄒人對平地人的領導者也以 peongsi 稱之);鄒人在日常決策之中,更表現出對中心領導人物認同與支持的強烈情感趨向,成為鄒族社會價值的基礎。

|

| 達邦男子會所Kuba。 20250605攝。 |

鄒族的會所歷經血緣與地緣兩個不同的階段與功能。最初,會所的建立是基於血緣關係而來,做為氏族領導之確立及宣稱土地所有權的標幟。其後,隨著聚落的發展,數個氏族共組一個聚落時,依然維持一個聚落一會所。會所的主人為創社氏族擔任,然亦有更迭的情況。以會所為中心,在社地不足時向四面八方分出之分支聚落只被視為「暫居之地」,在階序上附屬於有會所的中心聚落。氏族成員亦因此而散佈在各分支聚落,分支聚落的領導者為聚落首長家族成員或由聚落首長指定者來擔任。每年分支聚落成員必須回中心聚落參加粟收穫(homeyaya)等歲時祭儀,並攜回當年的收穫物,儀式的施行是以中心聚落為中心。

會所最初成立時基本的功能除了做為整合血緣關係的中心之外,在政治與經濟亦即權力的宣示方面亦扮演重要的角色,聚落成立後的地緣組織藉由會所及其所發展為一認同中心的強烈文化價值來整合聚落。如前所述傳統的會所中放置弓、盾牌、敵首籠等仗陣的禁忌(pesia)器物,會所內部中央並建一火塘。男性的社交活動、聚落軍事或狩獵訓練、歷史傳說的詳述等均在會所舉行;對女性而言,會所為其不能碰觸的禁忌。不但如此,會所亦為聚落之集會共議與眾人處理公眾事務的重要場所,一切的重要會議或有關聚落居民之公共事務的佈告,皆由聚落首長在會所舉行。尤其有關聚落整體的出草、出獵等活動更必須在kuba內舉行儀式之後,再行出發。聚落內部若發生糾紛,審理雙方訴訟與處罰罪犯行動,都在會所舉行。正因為如此,男子會所表徵鄒人部落的價值。會所一方面執行鳩集眾人與活動的世俗功能,另一方面通過有意造成的男性專有的場所、部落的主體,具備神聖領域的力量,培養戰陣氛圍及肅穆心情,賦予戰陣成功的可能,會所已由各類禁忌和儀式創造出鄒社會存在的神聖性。

再說,阿里山鄒族的會所就內在象徵涵義來說,較少做為區隔同性年齡級、再予整合為強有力的政治與軍事組織的情況,反而呈現其以下會所突顯中心認同之價值、強調社會地位與階層秩序的意義。以會所為中心,做為聚落領導者之建社氏族有權決定是否舉行與會所直接關連的戰祭儀式 mayasvi。儀式過程中全體氏族整合在聚落首長氏族之下,在戰祭儀式中的拜訪各家族禁忌之屋儀式、舞蹈隊形的排列方式、歌詠的表現方法,都呈現出以會所與首長家族或征帥為中心,界定甚至再強調地位高低的現象。不但如此,會所及其他相關事物,表現出區隔男女性、生命與死亡的整套象徵結構。

聚落生活中有幾個重要儀式包括粟播(miyapo)、粟收穫(homeyaya)等之粟作儀式,及包含了獵首祭、會所重建等的聚落性儀式mayasvi。傳統粟作儀式往往可延續三十天,是真正的「豐年祭」,包括迎粟祭、始刈儀式、初食新粟、歡送粟神等,分支聚落亦與中心聚落同,但較為簡化,其儀式之舉行則主要是以中心聚落為中心。有關粟作的儀式雖然是由聚落首長來發動率先舉行,可是實際運作的權力還是在各家族,因此可視為氏族,聯絡大分支聚落關係而結合成聚落儀式,之後往往有 mayasvi 的舉行,才是真正聚落的大宗教儀式,而其儀式的性質亦以外人(包括布農、漢人,和各類不好的hitsu)為主要對象。鄒族祭儀最重要的場所為禁忌之屋、小米田和會所。但傳統信仰中無處不在的靈(hitsu),如河、土地、樹等神靈所在之處,亦都是祭儀進行的場所,這種情況隨著西方信仰體系的進入而有所改變,不再在這些場所進行宗教祭儀了。而流傳下來的小米收穫祭及相關的農事祭儀,和聚落性重大祭儀:戰祭,就分別在各家族的禁忌之屋、小米田和共有的會所上舉行。

與農事有關的祭儀,雖然由聚落首長(peongsi)家族所發動和引導進行,但其主要對象是小米神(女神),祭儀場所是小米田和禁忌之屋。聚落的團體儀式,主要是在會所及各大家族舉行的戰祭(mayasvi)。傳統的戰祭以聚落為單位,因此一會所成為一個獨立的場所,分判「內」族群關係、並整合了中心聚落和眾多分支聚落之間的關係;戰祭的表面涵義在彰揚戰士的武勇,擢升替補社會地位及權威,而其潛在的訴求則在為無形的鄒人生命世界,加入新成員、呈給天神,甚至在未來引出更多的生命來增補聚落的力量(將獵來的頭納入),保證聚落的生生不息。因此,戰祭可視為對外來威脅之袪除且與生命有關的儀式。因與生命有關,戰祭漸漸衍生出為重大疾疫(甚至造成重大傷亡的事件)之後,尋求康復及袪除疾疫和不幸的功能。戰祭的舉行以男子會所為中心,男子會所因其特殊的地位,不但代表某地緣組織的中心、凝聚結構一體感之內在認同,更被賦予生命的性質,一旦男子會所有所破損、災壞、漏雨的狀況,便如同一個生命體受到摧殘一般,必須重建或復建,否則男子會所之殘破,亦必引來與其相關的聚落整體或個人的疾疫和不幸,這時,也要舉行mayasvi儀式。這個儀式本身所具備的重生及再添新興力量的功能與現象,亦可見之於前述鄒人對赤榕及金草的理解及其力量比擬的過程。這類關於聚落整體之存在的信仰,結合鄒族傳統強烈認同中心的社會關係整合運作的儀式,與歲時脈動所造成大自然生生不息的變動(如穀物的生長),所對應出來的宗教信仰與儀式,有著基本性質上的差異。男子會所、赤榕、金草、天神(hamo)、軍神、男人、火塘勾連在一起並互為彼此,因此戰祭的主要儀式不容許女人參加,成為鄒族政治社會整合社群關係的內在訴求,也反映戰祭之對外關係的性質。此與鄒人認為小米神是女性(baii tonu),小米收成時的儀式性質是對內的,女人不但可以參加更是重要的參與者的現象有所差異。

此外,連結各種界限的重要表徵便是「道路(tseonu)」。被視為「道路」者原僅限於聚落土地之內,其道路種類可以列舉如下:中心聚落與分支聚落間之道路,是為道路中之最基本者,因分支聚落社民每年於年終祭儀時,必歸中心聚落參加,中心聚落分支聚落同氏族人有生育婚喪大事必互為慶弔,修建房屋時必相互協助,田禾收割後分支聚落之餘糧必向中心聚落氏族宗家集中儲藏,所以各中心聚落與分支聚落之道路有相當大的重要性,正因為如此,每年終祭儀中有正式之「社路儀式(simotseonu)」,分支聚落之男女社民皆集中於中心聚落與分支聚落同聚落人,集體修理中心聚落內外之道路。道路修理之工作普通為刈草與除石,間作補砌山路工作。古時此種大道殆極為狹隘,依山峽河岸而闢成。大河深谷處,以藤竹為懸橋小溪處涉石或搭獨木橋或竹橋而渡。近年來道路開闢,間亦圖有六呎寬之正式道路,近代式的網繩吊橋,昔時路幅不只能通過一人或二人可以擦肩而過為止。由各聚落通往山林獵場之通路,不足以稱為正式道路,只是靠獵人赴狩獵時由足跡踏踐所形成。此種道路族人慣行者僅由跡辨認,或靠樹木石頭以為標記。自各聚落社至山田間之道路,亦較社路狹小,唯因經常往來之故,常用山刀斬伐茅草,用足踢開石塊,故一見可以認知其道路;唯攀岩涉澗之處,則普通沒有特別的加工。遇深淵絕壁處,加以簡陃之修築,間有搭竹排橋或獨木橋處,以便於婦女小兒來往。事實上,道路(tseonu)更具有象徵的意義,道路區分出原始點與終結點,沒有緣起點、便沒有終結處;道路(tseonu)也區分出過去(走過的、生活過的)與未來,沒有過去、也就沒有現在與未來。

綜合言之,繁衍出男子會所建築工藝的制度,淵源於親屬結構中的氏族組織而有幾個階段的演化。會所最初是做為整合血緣關係的象徵,其後由於聚落的發展,某一會所所在可能加入數個其他氏族共組一個聚落,而由創社的氏族、掌有部落(hosa)首長(peongsi)的資格,此後家族的認同和整合的中心移轉到禁忌之屋。一個聚落包括中心聚落和數個分支聚落,大分支聚落之間存在上下的階序關係,所有重大的、特別是具有象徵中心與本源的活動,必須在中心聚落的會所舉行,這時會所已由血緣關係的象徵,擴張到地緣結合的基礎。這樣的結構原則顯現在社會組織的各個層面,而與中心總是先建立、且要被充分認同的社會價值互為基礎。會所的軍事功能掌握於某個氏族所產生的征帥和勇士之手,與會所相關的生命禮儀是男童初登會所和成年禮,而這個兩個儀式主要的目的,在將男子於家族的基礎之上納入聚落體系,並持續的重整與認同社會地位。與會所有關的赤榕樹與金草,不只每年一度的葉落再生、象徵新生命力的更新勃發,更因二者隱含主幹與分支的特殊性質,在儀式中修砍赤榕、重植金草成為必要之工作,是為重整社會認同與地位階序的重要象徵。甚至男子會所建築本身也象徵了一個整體的生命,不容許稍有缺漏、殘破,這是由於在會所舉行的戰祭儀式本身具有生命生生不息有關的訴求所造成的,也見之於鄒人對赤榕樹和金草基本性質的理解。再說,鄒族的會所制度更強調性別之區隔、而非同性不同年齡之區隔;正因為如此,男子會所為女子所不能碰觸的禁忌之物,但未必成為整合男子與社會的支配因素,氏族組織及鄒人重視集體性與階層化的社會價值,才是最重要的支配因素。 男子會所的工藝是一個持續的過程,獲得傳統階層刻意的維護。最近的一次重建特富野的男子會所是在一九九三年,達邦社的男子會所是在一九九四年。重建後的面積與原先的大致相同,但建材已有所改變,例如:用水泥灌柱、用一般木材做柱樑(原來都使用原木心),施工器具也用許多現代工具,如鍊鋸、電鑽等。直到目前為止,男子會所的維護尚因通過大型聚落的儀式而保留下列重要工藝事項。Fiteu金草共四棵,分別種在男子會所屋頂及男子會所入口兩側,族人相信戰神的居所遍生此草,因此種植在男子會所、戰神會庇佑族人;fiteu分別由建立聚落的氏族、現任頭目氏族和有特殊功勞的氏族負責管理,如果 fiteu 長得不好、沒有生氣,聚落長老可能會考慮修建男子會所並舉行戰祭。Yono 赤榕樹種植在男子會所廣場東邊位置,被鄒人視為「神樹」,由聚落中的重要家族在 mayasvi時加以細心的修剪、維護。男子會所「中間的」兩根大柱稱為athucu-s?is?,建男子會所時最先立好的,立柱的同時要先呼嘯(pae’bai)告知天神。男子會所中央的火塘bubuzu過去的火終年不熄,如果鄒人住屋的火塘中沒有火,就要到此引火;由於近代用火方便,族人不再依賴男子會所的火塘,所以男子會所只有在舉行mayasvi宗教儀式時才會燃火。鄒族過去征戰的時代,如獵首級回聚落,便要舉行mayasvi祭儀,宗教儀式結束之後,要將人頭放在男子會所的敵首籠(skay?)內安置。敵首籠是用藤條編織的方形藤籠。目前特富野的敵首籠是一九九三年二月份男子會所重建時新仿製的,達邦男子會所的敵首籠年代已相當久遠。火塘上方的置物架(poefafeoy?),鄒人為了保存物品的新鮮度,常把食物或其他器具放在火塘上方的置物架上用火燻烤,以免腐敗或蟲蛀;物件離火高度約二公尺。特富野的男子會所內有一顆琢磨得非常細緻的圓石(taucunu),鄒人傳說這是從天降下來的石頭,原來的那塊石頭在日據時期已經被日人取走了,目前的圓石則是在一九九三年特富野社舉行mayasvi宗教儀式時由長老湯保福依據他見過的圓石所仿製的。男子會所前的儀式廣場稱為yoyasva,中央有火塘,族人舉行戰祭儀式時在此廣場舉行歌舞祭;現今的yoyasva周圍已經搭建看臺和鐵欄杆,地面鋪設水泥,以備外人觀看鄒族的戰祭活動,特富野社的yoyasva中央也建了籃球架,供族人休閒活動使用。由於kub與yoyasva的公共性、象徵性,使其成為目前兩大社進行「美化地方傳統文化建築空間」與規劃「鄒族文化中心」的標的物。事實上,傳統建築與空間的的繁衍並不是一個孤立的現象,材質、工法以及因提供材料而建立起來的社會關係,結合了建築與空間既有的性質,成為界定鄒意識中公、私領域、再製社會價值的充分必要條件。

結語與討論

一般認為臺灣原住民的社會文化體系,特別是工藝、物質文化與表演藝術等傳統文化形式,已因外來文化的影響而逐漸地消逝於歷史的洪流之中;然而,做為文化形式之表徵的原住民物件仍不斷地再生,這些不斷再製的物件實與其社會性質密切結合。關於 men’s meeting house(男子會所),人類學界自 20 世紀初以來有討論,涉及性別制度、社會結構、宗教儀式與建築象徵等多層面。R. H. Codrington(1891)與 Melanesia 模式,在《The Melanesians: Studies in Their Anthropology and Folk-Lore》中描述南太平洋美拉尼西亞群島的男子會所作為「儀式、教育與政治的中心」,其內禁止女性進入,象徵男性的宗教與社會權威。他視之為宗教中心與社會秩序的象徵空間。A. C. Haddon在《Reports of the Cambridge Anthropological Expedition to Torres Straits》(1901)中將男子會所視為成年儀式(initiation)與政治權力中心,記錄其空間布局、雕刻與圖像,影響後來對建築作為社會形構的研究。Bronisław Malinowski在 Trobriand 村落中,男子在 yam houses 與 meeting places 的活動象徵其地位。Malinowski 的研究提示 物質空間作為親屬與性別權力的具體化(1922)。A. R. Radcliffe-Brown(1930)指出的研究中他指出 men’s house 安達曼群島與澳洲是一種「社會結構的建築表徵」,用以維持年齡階層、儀式與親屬關係秩序。在《Guardians of the Flutes》(1981)中,Gilbert Herdt詳細描寫巴布亞新幾內亞 Sambia 社會的男子會所,作為性別分化與男性化儀式的核心空間,揭示男子會所是男性認同的生成場域,具宗教、身體、建築的連結,展現性別社會化與文化身體觀的互構。Maurice Godelier 在《The Making of Great Men》(1986, 1991)中分析 Baruya 社會的 men’s house,強調其作為「社會再生產的制度性機制」。他指出:男子會所是權力、宗教與經濟的中心,女性被排除以維繫男性對知識與權威的壟斷,是再生產社會性別與政治秩序的設置。Andrew Strathern(1971, Mount Hagen)在巴布亞高地的研究中,指出男子會所同時是交換與政治聯盟的節點,象徵「男性社會的公共性」。Marilyn Strathern(1988)《The Gender of the Gift》,重新詮釋男子會所的排他性,認為此空間不只是權力的場所,也是男性之間交換與表演親屬關係的場域。女性雖被排除,卻透過交換體系得以再現於空間結構中。Janet Hoskins(1998)在《Biographical Objects》中,強調房屋與物件的「生命史」,可延伸到會所的「物質生命與社會記憶」。男子會所不僅是建築,更是男性歷史與權威的物質延續體。Jolly & Macintyre(1989)在《Family and Gender in the Pacific》中討論 men’s house 的殖民後再詮釋,指出現代化與基督教化過程中,男子屋被「道德化」或「博物館化」,反映了性別與文化主體性的轉換。鄒族的男子會所kuba涉及聚落的傳統論述場域,傳統儀式活動與物件的意義及其神聖性,文化範疇中的時空概念、傳統社會組織為主體的聚落領域活動,鄒知識體系與社會分類系統中之物質具體性(materiality)與價值等觀念等,應置於鄒文化與社會生活之實踐過程來理解。

鄒人的聚落都有一個男子會所kuba和廣場yoyasva做為聚落的中心,前面一條道路(tsenu)通到聚落出入口。聚落出入口種植大樹一棵以為標幟,進一步的確認內、外之別。雀榕樹為鄒族人奉為「有靈(hitsu)寄居的樹木」,各個中心聚落(hosa)一定種有此樹。由於鄒人相信,死靈會附在此樹,所以樹前面插立茅草編成的祭物,並在特定的時間供奉貢物及酒等以祭拜。聚落房舍空間分布,以男子會所背後為各氏族的宗家(emo),再後面才是一般住家,成為高低階層明顯、謹然有序的理想型態。鄒族家屋的地基大多較平緩,疊石成垣、圈定庭院,甚至有前後二院。家屋只有單室,與室外平高或稍高,室內泥土地,所使用的材料大多為木柱、樑、茅莖、藤條做牆及頂架,以及茅草茸成的屋頂。鄒族住宅的最大特色中為其平面之四周中央稍微向外突脹、而成為接近橢圓之矩形,屋頂為半截橢圓球體狀;在房屋的長軸方向前後分為男女不同出入的門,寬約一公尺,高約二公尺;而兩側面之牆高大約有一公尺。除主屋之外,鄒族房舍尚有許多附屬建築、是由家屋「分出去」的,如獸骨架、柴房、豬’圈、雞舍、漁具小屋及釀酒坊等。鄒族家屋的平面大致有兩種,一是短形的,其中又以長方形為多;另一種接近橢圓形,被認為式樣較古老,也是原住民建築中唯獨鄒族所有的平面形態。鄒人的住居類型大致上可以分為家屋、男子會所、與棚圈三類。男子會所為聚落單位之公共建築,棚圈為飼養畜類之棲所。依其使用功能方式與形式,鄒族之家屋,又分為家屋 emo與臨時小屋 hunou。Emo 是所有住屋中最最具代表性者,因此住屋的形制與功能應以 emo為「標準」、「完整的型態」;其他種類之房屋,則依此而加以簡化、變形。

鄒族為一典型之父系氏族社會,一個氏族包括數個有血緣關係或領養的氏族,每一氏族在中心聚落(hosa)內都有一個宗家或本家(emo),只有宗家或本家才可以擁有作為氏族的象徵的禁忌之屋(小米收藏櫃)和獸骨架。日治時代及其之前,小米收藏櫃和獸骨架有設在室內者,如達邦社,也有設於室外成為獨立為附屬建築者,如特富野社。不論是作為部落象徵的男子會所或者是家屋,火塘(bubuzu)的位置處於正中央,是整個建築內的焦點。典型的家屋之內在配置如寢床、穀倉、置物處、獸骨架等都圍繞著火塘,呈現出一種如部落組織的放射狀對稱排列。這種配置方式呈現向心特徵。東牆空間被視為神聖的。由於聖粟界定了家內的、血緣的關係,禁忌之屋(emo no peia)的建構因此被特殊化。由上述論點,我們可發現出阿里山鄒人思考模式中分立但又互補運作範疇,神聖::世俗、男子::女子、東方::西方、正(門)::側(或後門)、獸骨架::豬舍、武器::農具、會所::家屋(禁忌之屋)、生命的 :: 死亡的。各是各樣的物件持續的具體化這兩大範疇的運作,而在緊密整合、對中心有強烈認同的價值中,達到社會分類的功能,影響阿里山鄒社會的組成。正因為如此,阿里山鄒人典型的、作為「二元對立同心圓」聚落(hosa)之象徵的干欄式公共建築男子會所,與作為氏族血緣根源之象徵的禁忌之屋(emo no pesia),近年來不斷地出現修繕、甚至刻意的重建之情形。而大型的、主體的、原生的、真正的、永久的家屋(emo)與小型的、客體的、分出的、暫時居住的工作小屋(hunou)的建構與維持;捕魚、狩獵技術與農耕工藝,儀式活動中精巧的神樹修砍與小米收割技巧,女人的陶藝和男人的竹藤編織與揉皮技術等工藝範疇的界定及其再現過程,都涉及了鄒文化內在的社會分類、勞力交換與社會價值之複製等複雜關係。而這個複雜的關係,又與其獨特的歷史脈絡與外在社會的交易行為密切相關,隱涵文化所定義的重視中心、本源、形式完整與動態的階層化之社會價值。正如 A. Gell 將藝術視為一種工具性的行為(instrumental action),在社會的基礎上事物的創造影響他者的思想與行為。 物的性質、體系以及物在不同時空的呈現,結合著不可化約的鄒不平等的人觀念與社會階層化概念,通過個體來創造性的呈現。雖然工藝的成就及其文化意義,是透過社會關係的運作與思考模式的基礎而建構出來的,但這並不必然指涉工藝是一個被動的、被決定的體系。正因為如此,作為一個獨特的族群,當前阿里山鄒人日常生活實踐,不但需要持續施行傳統儀式活動,更通過有意識的諸如行政院文化建設委員會所推動的「美化地方傳統文化建築空間」、鄒人傳統家屋形式的重構等工藝實踐,具體化鄒人與過去的社會與集體知識之聯結,也在政治上具體化鄒與包含原住民族的他者之差異。

正如Fox所說,「房屋本身,而不僅僅是房屋內的物品和元素,也可以構成一個儀式化的有序結構。因此,這種秩序可以被視為宇宙秩序的表徵」(1993:1)。傳統民居有兩扇門(tsunsu,男性入口的正門和前門;miyatsumona,女性入口的後門)和一扇小門(tunkuyu),女性可以透過小門出去餵豬、倒垃圾或廢水(參見 Sayama 1919:58;Chijiwa 1938:64-68)。一般來說,從屋內面向正門,骨架和男性用具擺放在靠近前門的右側,而get’bu no pesia和女性用具以及廚房用具則擺放在左側,並圍繞著後門。這種居住空間佈局也體現在現代禁忌屋(王1995:70)。在放置神聖小米櫃的住宅以及禁忌之屋本身,烹調魚類都是禁忌。

|

| 1950年代達邦男子會所。 |

從上述論述中,我們可以發現,在社會結構的原則中,鄒族將禁忌期、男性、東方、大門、骨架、兵器、男子會所 kuba、部落、生命視為一個範疇,將世俗、女性、西方、側門(或後門)、豬圈、農具、家(禁忌屋)、死亡視為另一個範疇,這兩個範疇既對立又動態性的互補。鄒族的一個特徵就是依靠這兩大範疇的活動,在一個緊密結合、高度認同於中心的結構中,達到社會分層分化的目的。男子會所 kuba,連同相關的儀式活動和信仰,是這一體、兩面、融合與衝突的現實最突出的體現(王,1989b)。前文所述的鄒族對立範疇,如表一所示。然而,這些範疇的集體知識活力,在其文化價值中,透過日常生活中的儀式和社會政治實踐得以體現。實際上,這些概念秩序是「一種由成對的、有等級、互補的對立面構成的二元論」(Barnes 1974: 124)。這在群體認同的象徵向度與族群組織的社會或政治向度之間的交會處最為明顯(參見 Eriksen 1992)。

表一:鄒族二元對立同心圓對立範疇

| Time 時間 | peasia forbidden period 禁忌時期 | huhutsuma everyday life 日常生活 |

| hosoyuma Winter 冬季 | homueina Summer 夏季 | |

| boboezu dry season 乾季 | sioubutsoha wet season 濕季 | |

| ne noanao past 過去 | mai tane present 現在 | |

| Direction 方向 | omza the East 東方 | oeyi the West 西方 |

| Forward 前向 | Backward 後向 | |

| Space 空間 | mueo front 前面 | hahu back 後面 |

| taitso centre 中央 | faengu periphery 邊緣 | |

| fuengu mountain 山 | etupu sea 深(海) | |

| aimana inside 內部 | tsotsa outside 外部 | |

| Quality 性質 | aut’utsu rear or domesticate 豢養或家內 | putspuhu wilds in mountains 山產 |

| poatsofkoeaa clean 潔淨 | tsai dirty 骯髒 | |

| oemi’mi dry 乾 | noeutsu wet 濕 | |

| tiskova light 光明 | voetsuvtsu darkness 黑暗 | |

| eansoua alive 活 | humtsoi dead 死 | |

| Material interests 物質注意力 | peongu trunk & root 根幹 | ehiti branch分枝 |

| tsugusu front door 前門 | miatsmona back door 後門 | |

| tobosufuya animal-bone-rack 獸骨架 | ketpu millet cabinet 小米櫃 | |

| mountain area, forest 山區與樹林 | pigsty, hen-house 豬圈與雞舍 | |

| Weapon 武器 | agricultural tools 農具 | |

| kuba complex 男子會所結叢 | monopesia complex 禁忌之屋結叢 | |

| putspuhu wilds in mountains 野獸 | emum’u plantation 植栽 | |

| Religious rites 宗教儀式 | hunting, fishing rituals 漁獵儀式 | agricultural rituals 農作儀式 |

| meiisi group rites 群體儀式 | meipo individual rites 個體儀式 | |

| mayasvi war ritual 戰爭儀式 | homeyaya millet rituals 小米儀式 | |

| Supernature 超自然 | hamo the great spirit 大神 | hitsu spirits 靈 |

| akei mameyoi the spirit of land 土地神 | baii tonu thespirit of millet 小米神 | |

| yone pepe upper world 上界 | muyeona underworld 下界 | |

| Gender性別 | hahotsngu male 男 | mamespingi female 女 |

| hamo the great spirit 大神 | baii tonu the spirit of millet 小米神 | |

| hunting tools 獵具 | agricultural tools 農具 | |

| Colour | fuhngoea red | kuaonga black |

| Social formation | nuvofuza mother’s patri-clan | peafeoyu ego’s patri-clan |

| hosa tribe | emo lineage house | |

| hosa main settlement | denohiyu sub-settlement | |

| emo main, core, original house | hunun farming hut | |

| ongko no emo lineage | tsuo no suiyopu family | |

| tsuno hupa payments from hunting | tsuno faeva new millet of the year | |

| audu matsotso no aimana clan | ongko no emo lineage | |

| peongsi tribal chief | mameyoi elders | |

| tsou adoana our group | motsmo the others | |

| traditional status | modern administrative post |

鄒族在特定山區及其多個層面的社會實踐中,展現出漢族所稱的「超越部落主義」的特質。根據他們的社會文化範疇,國家已成為主要的聚落(hosa),鄒族的土地則變成了小型聚落(denohiyu);鄒族在世界上的地位已從中心(taitso)轉變為邊緣(faengu),從樹幹(peongu)轉變為樹枝(eh’ti)。正如Gewertz and Errington(1991)所指出的,巴布亞新幾內亞的Chambri人認為,在他們的社會中,「對自身利益的競爭性追求發生在相互依賴和根本依賴得到承認和接受的環境中」。(1991:168)鄒族文化形態的重構,雖然彰顯了文化差異的邊界,但其建構卻透過對臺灣社會象徵維度與組織維度之間互補關係的操控,實現了「超越部落主義」,這種建構基於鄒族社會文化體系、漢文化及其權力結構以及歷史因素的互動。關係性、過程性與脈絡性涵蓋了中心與邊緣、主幹與枝幹、內與外、原生與依附、主次、先天與後天等關係,是鄒族社會形態最重要的原則。鄒族的文化政治與族群認同是關係性與過程性的。此外,彰顯在男子會所的建構中的族群認同,雖是現代臺灣社會的普遍現象,但它是在特定的歷史過程中,以社會和文化的視角來界定的,並基於「概念上的統一與區別」(Barnes 1974:1)或「傳統的檔案根源」(James 1988:10)。

*本文改寫自下列兩篇文章:王嵩山。2003。〈工藝、信仰與社會價值〉,《過去就是現在:當代阿里山鄒族文化形式的社會建構》,第四章,頁:55-83。新北市:稻鄉出版社。Wang, Sung-Shan. 2007. House Forms, Settlements and Society of the Tsou of Central Taiwan.”《文資學報》(3):123-163。臺北:國立臺北藝術大學文化資源學院。註釋與參考文獻均從略,但維持內文引用標註,俾利查詢。